IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Sul bacio ci ha fatto i soldi una nota azienda produttrice di dolci. Ma non è dei dati economici che si deve parlare quando in gioco ci sono i sentimenti. E non solo. C’entra la chimica e le reazioni che si scatenano nel nostro corpo quando uniamo le nostre labbra a quelle della persona che amiamo, provando un senso di piacere. Noi che siamo romantici non avevamo pensato a tutti quei processi che genera un bacio ma ora che ce l’hanno spiegato capiamo qualcosa di più sul nostro corpo e sui nostri sentimenti. Sì, perché non esiste chimica se non c’è la nostra volontà. E quella è difficile da spiegare in termini solo fisico-meccanicistici. Ecco perché il bacio ci piace a prescindere da tutte le teorie che stanno intorno. È un modo per dire in modo molto diretto: «Tu mi piaci». È la chiave di volta per far nascere qualcosa di cui sentiamo un irrefrenabile e altruistico bisogno.

Sul bacio ci ha fatto i soldi una nota azienda produttrice di dolci. Ma non è dei dati economici che si deve parlare quando in gioco ci sono i sentimenti. E non solo. C’entra la chimica e le reazioni che si scatenano nel nostro corpo quando uniamo le nostre labbra a quelle della persona che amiamo, provando un senso di piacere. Noi che siamo romantici non avevamo pensato a tutti quei processi che genera un bacio ma ora che ce l’hanno spiegato capiamo qualcosa di più sul nostro corpo e sui nostri sentimenti. Sì, perché non esiste chimica se non c’è la nostra volontà. E quella è difficile da spiegare in termini solo fisico-meccanicistici. Ecco perché il bacio ci piace a prescindere da tutte le teorie che stanno intorno. È un modo per dire in modo molto diretto: «Tu mi piaci». È la chiave di volta per far nascere qualcosa di cui sentiamo un irrefrenabile e altruistico bisogno.

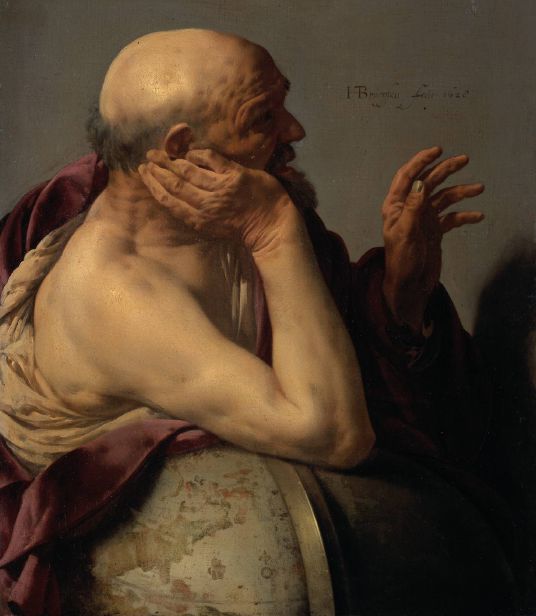

Per capire cosa vorrei dire è più semplice leggere una pagina famosa del Simposio di Platone. Chi se non l’immenso filosofo greco può darci la corretta lettura della realtà, parlando dell’amore. Noi prendiamo le sue parole e le riferiamo al bacio, convinti che non ci sbagliamo. Ascoltiamolo: «Un tempo gli uomini erano esseri perfetti, non mancavano di nulla e non v’era la distinzione tra uomini e donne. Ma Zeus, invidioso di tale perfezione, li spaccò in due: da allora ognuno di noi è in perenne ricerca della propria metà, trovando la quale torna all’antica perfezione».

Il testo risale all’incirca a 2.500 anni fa ma quanta attualità c’è in queste parole. Zeus appare come un dio dispettoso ma, a parte questo difetto tipico della cultura del periodo condizionato dall’antropomorfismo, il quadro ipotizzato da Platone è tutt’altro che campato per aria. Sentite come descrive le parole di Zeus in un passaggio successivo del Simposio: «Io credo che abbiamo un mezzo per far sì che la specie umana sopravviva e allo stesso tempo che rinunci alla propria arroganza: dobbiamo renderli più deboli. Adesso io taglierò ciascuno di essi in due, così ciascuna delle due parti sarà più debole. Ne avremo anche un altro vantaggio, che il loro numero sarà più grande.

Essi si muoveranno dritti su due gambe, ma se si mostreranno ancora arroganti e non vorranno stare tranquilli, ebbene io li taglierò ancora in due, in modo che andranno su una gamba sola, come nel gioco degli otri». Non siamo arrivati fino a quel punto. Ma ogni volta, con un bacio, proviamo a unire l’eterno diviso. È il segreto dell’amore. Non basta la chimica, deve battere il cuore. Così, senza accorgerci, ci avvicineremo a Zeus. Anche se lui è invidioso.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Non importa sapere se gli Ufo esistano o meno. Bisognerebbe, invece, capire se esistiamo noi. Partendo da questo quesito iniziale, stuzzicati dal tema di base degli extraterrestri, proviamo a interrogarci sul nostro status di uomini e di donne. Premessa essenziale, togliamo di torno qualsiasi velleità derivata dal filosofo tedesco Arthur Schopenauer, quindi il mondo non è una nostra volontà, né tanto meno una nostra rappresentazione. Dunque stiamo sul piano del concreto, di quello che Edmund Husserl avrebbe chiamato l’hic et nunc, il qui ed ora. Torniamo, perciò, alla domanda iniziale. Ovvero: nell’universo che ha una grandezza infinita e, dunque, non può essere concepita da un cervello umano, come possiamo spiegare la nostra esistenza e, ulteriormente, quella di altri esseri?

Non importa sapere se gli Ufo esistano o meno. Bisognerebbe, invece, capire se esistiamo noi. Partendo da questo quesito iniziale, stuzzicati dal tema di base degli extraterrestri, proviamo a interrogarci sul nostro status di uomini e di donne. Premessa essenziale, togliamo di torno qualsiasi velleità derivata dal filosofo tedesco Arthur Schopenauer, quindi il mondo non è una nostra volontà, né tanto meno una nostra rappresentazione. Dunque stiamo sul piano del concreto, di quello che Edmund Husserl avrebbe chiamato l’hic et nunc, il qui ed ora. Torniamo, perciò, alla domanda iniziale. Ovvero: nell’universo che ha una grandezza infinita e, dunque, non può essere concepita da un cervello umano, come possiamo spiegare la nostra esistenza e, ulteriormente, quella di altri esseri?

Sforziamoci che, pian piano, possiamo arrivarci. Sulla nostra presenza nel cosmo ci hanno raccontato di tutto e di più nel corso dei millenni. La teoria del big bang giustifica la nascita di creature viventi ma resta sempre il dubbio su quel soffio iniziale, su quella coscienza ordinatrice rispetto al brodo primordiale. Filosofia e scienza, in alcuni casi fanno a pugni, ma nulla può essere più certo, mutuando le tesi di René Descartes, “in arte” Cartesio, del dubbio.

Dunque il nostro sapere si fa sdrucciolevole e pure la nostra esistenza, se non fosse per i cari e vecchi filosofi presocratici che ci avvertivano fin da subito che «l’essere è e il non essere non è». Quindi noi siamo. Oggi si direbbe che tutto questo dibattito potrebbe essere ridotto a un semplice problema linguistico. Ma noi sappiamo che non è così. Dunque proseguiamo la nostra vita con le nostre (false?) certezze, domandandoci pure se esistono altri esseri nell’universo, quelli che comunemente chiamiamo extraterrestri. Se abbiamo accertato (sicuri?) che noi esistiamo, perché non dovrebbero esserci anche loro?

In epoche come la nostra, mentre si fa un gran discorrere di Intelligenza Artificiale, viene quasi naturale affermare che possano abitare in chissà quale altra parte dell’universo forme di vita diverse dalla nostra ma non per questo meno nobili. La supremazia dell’uomo ci è stata ripetuta fino alla noia da religione e teorie filosofiche di ogni specie ma è probabile che sia solo un’illusione. Un modo per metterci al centro di una vita della quale non percepiamo il senso più profondo. Ma forse è proprio interrogando l’universo che possiamo renderci conto di chi siamo davvero. Come sta scritto sull’epitaffio della tomba di Immanuel Kant: «La legge morale dentro di me, il cielo stellato sopra di me».

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Delle api si è scritto e detto di tutto. Si è parlato della loro perfetta organizzazione, della laboriosità e dello straordinario esempio che forniscono all’uomo. Gerarchie ben definite e chiara distinzione dei ruoli fanno sì che un alveare dia l’impressione di essere molto meglio costruito di una struttura sociale umana.

Delle api si è scritto e detto di tutto. Si è parlato della loro perfetta organizzazione, della laboriosità e dello straordinario esempio che forniscono all’uomo. Gerarchie ben definite e chiara distinzione dei ruoli fanno sì che un alveare dia l’impressione di essere molto meglio costruito di una struttura sociale umana.

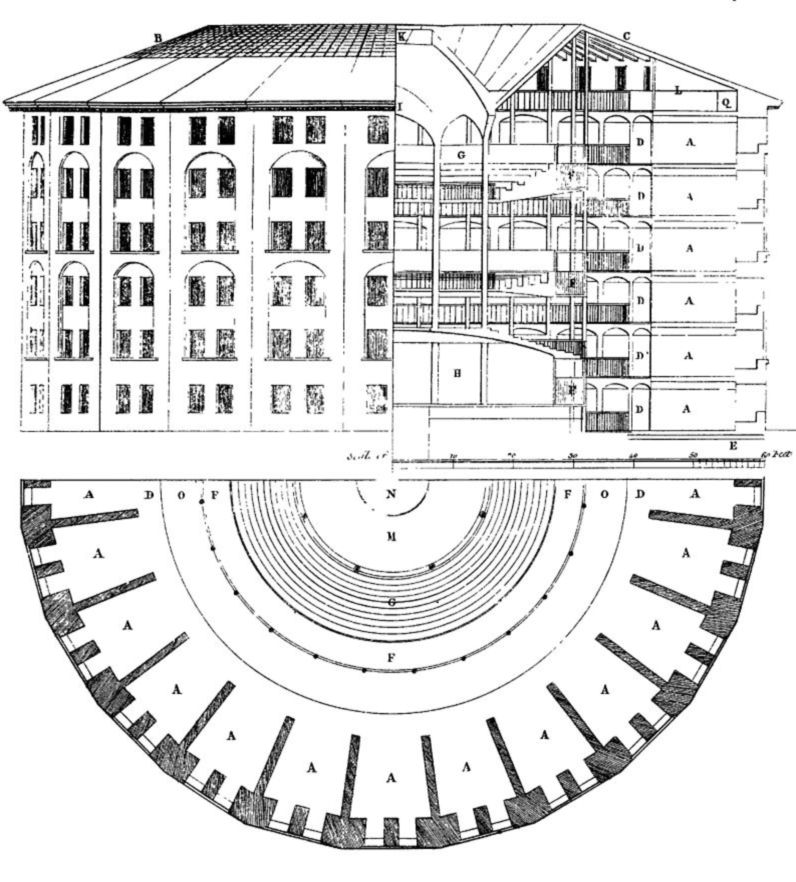

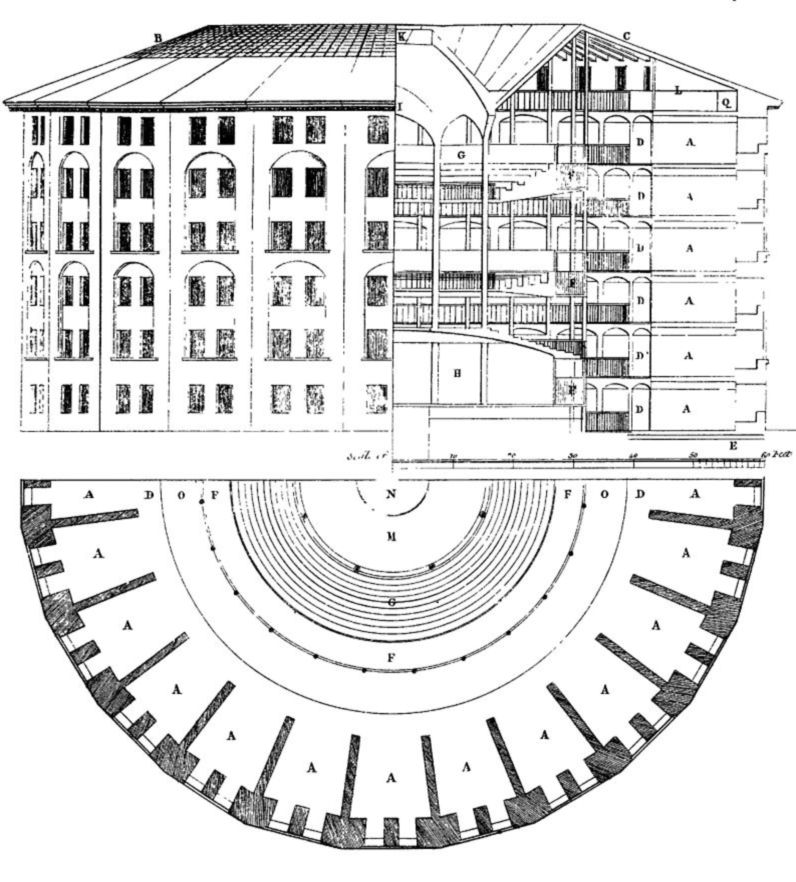

Delle api, però, a me hanno sempre colpito gli occhi più del loro fantastico mondo. Giganti rispetto al corpo, divisi in vario modo e capaci di guardare in direzioni diverse. Mi hanno fatto venire in mente il Panopticon, cioè il carcere come lo vede alla fine del Settecento il filosofo Jeremy Bentham, grande sostenitore dell’utilitarismo, quella corrente di pensiero che mette al centro il minimo dolore e il massimo vantaggio.

Mica male come teoria. Infatti è molto attuale. Ancora più attuale è l’idea del Panopticon perché è un istituto di reclusione dove un unico sorvegliante riesce a curare tutti i soggetti in detenzione senza che loro capiscano se sono osservati o meno. Si tratta, insomma, di una torre posta al centro dell’edificio che controlla tutte le celle. Un’idea che è stata realizzata nel corso dei decenni ma, al di là dell’utilizzo per la funzione carceraria, il Panopticon è diventata una sorta di metafora per descrivere il potere invisibile, quello che George Orwell, con parola entrata ormai nel linguaggio comune, chiamava Grande Fratello.

E chi l’avrebbe mai detto? Il reality show più famoso in Italia ha un fondamento filosofico. Ed è l’esemplificazione del concetto del Panopticon, soltanto che i partecipanti sono chiusi nella casa non perché devono scontare una pena ma perché vogliono vincere un premio. L’essere guardati, per loro, è motivo di vanto e di pubblicità, non di castigo. Ci sarebbero da scrivere delle enciclopedie per spiegare dove siamo andati a finire, ma questo lo riserviamo per le prossime puntate di Oltre. Adesso vogliamo focalizzare l’attenzione sugli occhi delle api, da cui eravamo partiti, e soprattutto sull’idea del Panopticon che è esemplificazione del potere invisibile che tutto vede e tutto permea, oggi più che nel Settecento quando Jeremy Bentham ne teorizzò la creazione.

Dagli studi successivi si è però arrivati alla conclusione che questo tipo di organizzazione permette un controllo esteriore ma non aumenta l’autorevolezza di chi amministra né ne facilita la gestione. Anzi, il clima oppressivo genera incertezza nei soggetti posti sotto controllo, ne alimenta la debolezza e non serve a nulla per migliorare i loro standard di prigionieri-lavoratori. Insomma, l’antidoto al Panopticon è sempre lo stesso: senza libertà l’uomo muore. E con lui la società di cui fa parte. Opprimerla non serve, piuttosto va accresciuto il senso di responsabilità di ogni soggetto. Proprio come le api dentro l’alveare.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Che cosa sarebbe un albero senza le sue radici? Niente, non starebbe in piedi. Rinsecchirebbe in un attimo. Cosa saremmo noi senza il nostro passato, senza il patrimonio di cultura e di tradizioni che ci hanno tramandato i nostri predecessori negli anni e nei secoli? Poco più di nulla, degli individui senza storia e senza una precisa identità. I teorici della fluidità sono felici di non avere alle spalle né degli esempi né degli scheletri. Ma noi che siamo persone equilibrate ci accorgiamo di quanto conti il nostro patrimonio di conoscenze e di esperienze. Non solo nostre, pure dei nostri avi. Che ci aiutano a uscire dai labirinti della vita a testa alta. Per ripartire. «Siamo nani sulle spalle dei giganti», diceva il filosofo Bernardo di Chartres. E aveva ragione.

Che cosa sarebbe un albero senza le sue radici? Niente, non starebbe in piedi. Rinsecchirebbe in un attimo. Cosa saremmo noi senza il nostro passato, senza il patrimonio di cultura e di tradizioni che ci hanno tramandato i nostri predecessori negli anni e nei secoli? Poco più di nulla, degli individui senza storia e senza una precisa identità. I teorici della fluidità sono felici di non avere alle spalle né degli esempi né degli scheletri. Ma noi che siamo persone equilibrate ci accorgiamo di quanto conti il nostro patrimonio di conoscenze e di esperienze. Non solo nostre, pure dei nostri avi. Che ci aiutano a uscire dai labirinti della vita a testa alta. Per ripartire. «Siamo nani sulle spalle dei giganti», diceva il filosofo Bernardo di Chartres. E aveva ragione.

Quale migliore tradizione, in provincia di Varese, di quella tramandata dal tessile? Qui sono fiorite industrie, qui si è sviluppato un mercato che ha saputo mettere a frutto le doti di pragmaticità e concretezza di questo popolo. Un impero che è andato spegnendosi con l’impietosa avanzata della concorrenza sleale cinese. Un mondo che sembra perduto ma non lo è. L’enorme patrimonio costruito nei secoli resta a disposizione di un territorio che ha voglia d’impresa e desiderio di rispondere con entusiasmo alla sfide del futuro. In questo senso va intesa la mostra Rosa Alchemico al museo del tessile di Busto Arsizio. È il rimando diretto a una tradizione che ha bisogno di rinnovarsi per mantenersi viva. Sceglie la via dell’arte per ritrovare vigore. Non è una scelta azzardata. E neppure incoerente. Detta una linea che dovrebbe essere la stella polare di una provincia, quella di Varese, in profonda crisi d’identità.

Cosa insegna, allora, Miniartextil? Semplice: l’evoluzione di ognuno di noi parte sempre dalle radici. Senza il rimando a un passato che fa parte di noi, che rappresenta un inesauribile bagaglio di conoscenze e uno stimolo perenne a fare meglio, noi saremmo poco differenti dalle pietre. Continueremmo a perseverare in due errori: 1) il trasformismo, cioè la mutevole necessità di cambiare senza avere agganci sulla nostra storia, 2) la staticità, ovvero l’immutabile condizione di chi non vuole fare passi avanti. Tra questi due difetti sta la strada giusta che è quella di innovare pur mantenendo salde le nostra radici, cambiare senza dimenticare la nostra identità. Solo così è possibile il vero progresso di noi come persone e di tutta la società. La lezione arriva da una mostra internazionale che, giunta alla quarta edizione, segna un solco molto chiaro perché lancia questo messaggio: tutto cambia, tutto è in divenire (lo diceva già Eraclito nel 500 a.C.) ma nulla è possibile senza partire da un punto fermo. Le nostre radici.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Ci hanno ripetuto fin da piccoli che mens sana in corpore sano, così da farci amare l’ora di ginnastica (preferivamo chiamarla così, non Ci hanno ripetuto fin da piccoli che mens sana in corpore sano, così da farci amare l’ora di ginnastica (preferivamo chiamarla così, non educazione fisica) che altrimenti si sarebbe trasformata in una lunga partita di calcio o di basket, che poteva anche finire a botte. Corsa, esercizi liberi e alla spalliera sono diventati meno indigesti, però, mentre pensavamo che quelle attività ci avrebbero migliorato la pagella scuola. Non era così ma quella frase latina ci è rimasta nella testa e non ce ne siamo più liberati. Tanto è vero che, raggiunta l’età della ragione e della temperanza (arriverà mai?), abbiamo pure cominciato a dedicarci a un’attività sportiva che ci tenesse in forma, liberando la mente dai cattivi pensieri e dallo stress.

Ci hanno ripetuto fin da piccoli che mens sana in corpore sano, così da farci amare l’ora di ginnastica (preferivamo chiamarla così, non Ci hanno ripetuto fin da piccoli che mens sana in corpore sano, così da farci amare l’ora di ginnastica (preferivamo chiamarla così, non educazione fisica) che altrimenti si sarebbe trasformata in una lunga partita di calcio o di basket, che poteva anche finire a botte. Corsa, esercizi liberi e alla spalliera sono diventati meno indigesti, però, mentre pensavamo che quelle attività ci avrebbero migliorato la pagella scuola. Non era così ma quella frase latina ci è rimasta nella testa e non ce ne siamo più liberati. Tanto è vero che, raggiunta l’età della ragione e della temperanza (arriverà mai?), abbiamo pure cominciato a dedicarci a un’attività sportiva che ci tenesse in forma, liberando la mente dai cattivi pensieri e dallo stress.

Ora, però, scopriamo che quell’insegnamento va aggiornato. Non solo la mente sta meglio se il corpo pratica esercizi fisici ma riceve giovamento pure da ciò che mangiamo. In questo caso ci è venuta in mente un’altra frase, non di matrice latina ma biblica. Ci ricordiamo di quando Gesù venne tentato dal demonio e gli rispose: «Non di solo pane vive l’uomo». La battuta viene spontanea e, probabilmente, è già stata sfruttata. Servono salame, prosciutto e quant’altro da accompagnare alla pagnotta per rendere felice l’essere umano. Ma non vogliamo essere né blasfemi, né troppo superficiali. Lo scopo è di far capire che la nostra condizione psicologica migliora se all’attività fisica facciamo seguire una buona alimentazione. La mente ne esce corroborata, invecchia più tardi e ci aiuta a trovare sempre la soluzione giusta di fronte alle difficoltà della vita. Dunque, ecco trovato il rimedio per non invecchiare e per mantenersi svegli e arzilli di fronte alle avversità della vita.

Mangiare bene, naturalmente, non significa abbuffarsi ma, al contrario, alimentarsi con giudizio, fare leva su alimenti in grado di tenerci in forma, di fornire tutti gli elementi di cui abbiamo bisogno e di non appesantire non solo il nostro corpo ma pure i nostri pensieri. Ma quali sarebbero questi cibi così virtuosi?

C’è un ampio inventario sul cosa mangiare per cibare la mente. Dietisti e specialisti dell’alimentazione saranno sicuramente in grado di costruire per ognuno di noi le porzioni più appropriate con le ricette più opportune. Non esiste però una bacchetta magica che permetta anche ai più esperti di trovare la dieta adatta per farci migliorare. Se vogliamo cibare la mente, dobbiamo usare la mente. Sembra un gatto che si morde la coda ma è così. Saremo noi i più vigili controllori di noi stessi. Gli arbitri del nostro nuovo modo di essere uomini e donne. Con la pancia piena (ma non troppo).

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

In principio Dio creò il cielo e la terra. Lo scrive il libro della Genesi, prima frase della Bibbia, testo a cui si ispira la fede, la conoscenza e il sapere dell’Occidente. Non dice che nasce prima l’uomo ma il cosiddetto creato, l’ambiente in cui vive, ciò che gli sta intorno. E che, nel corso dei millenni, ha pensato bene di distruggere e di devastare. Senza l’opera dell’ingegno umano oggi saremmo ancora dentro le caverne a proteggerci dalle belve feroci accendendo il fuoco (ammesso di sapere cosa sia e come si accenda) ma nell’istintiva necessità di progresso è contenuto – in piccola o in grande misura – lo sfruttamento del creato. Al punto in cui siamo arrivati, dunque, non si può più tornare indietro. L’obiettivo perciò e di trovare una sorta di equilibrio tra desiderio di sviluppo e rispetto dell’ambiente. Cammino difficile, forse impossibile. Lo dimostrano gli squilibri climatici generati dalla cattiva gestione di ciò che ci circonda, dall’inquinamento e dalla logica del profitto sempre e comunque. Improponibili regole assolute che valgano per tutti. Lo dimostrano i fallimenti dei vari congressi mondiali per la tutela dell’ambiente. Ciò che vale in Italia, non conta in Cina e tanto meno nel continente africano. Il tema però resta centrale e necessita di una risposta certa e non di una colpevole banalizzazione come quando un argomento così importante viene sbrigativamente archiviato come una questione da “gretini”.

In principio Dio creò il cielo e la terra. Lo scrive il libro della Genesi, prima frase della Bibbia, testo a cui si ispira la fede, la conoscenza e il sapere dell’Occidente. Non dice che nasce prima l’uomo ma il cosiddetto creato, l’ambiente in cui vive, ciò che gli sta intorno. E che, nel corso dei millenni, ha pensato bene di distruggere e di devastare. Senza l’opera dell’ingegno umano oggi saremmo ancora dentro le caverne a proteggerci dalle belve feroci accendendo il fuoco (ammesso di sapere cosa sia e come si accenda) ma nell’istintiva necessità di progresso è contenuto – in piccola o in grande misura – lo sfruttamento del creato. Al punto in cui siamo arrivati, dunque, non si può più tornare indietro. L’obiettivo perciò e di trovare una sorta di equilibrio tra desiderio di sviluppo e rispetto dell’ambiente. Cammino difficile, forse impossibile. Lo dimostrano gli squilibri climatici generati dalla cattiva gestione di ciò che ci circonda, dall’inquinamento e dalla logica del profitto sempre e comunque. Improponibili regole assolute che valgano per tutti. Lo dimostrano i fallimenti dei vari congressi mondiali per la tutela dell’ambiente. Ciò che vale in Italia, non conta in Cina e tanto meno nel continente africano. Il tema però resta centrale e necessita di una risposta certa e non di una colpevole banalizzazione come quando un argomento così importante viene sbrigativamente archiviato come una questione da “gretini”.

Greta Thumberg è antipatica a tante persone ma non sbaglia quando avverte che l’emergenza climatica e ambientale è il nodo più duro da sciogliere. Nessuno però la vuole ascoltare, come gli antichi facevano con Cassandra, figura mitologica che prevedeva terribili sventure ed era pertanto invisa a molti. Triste destino, quello di chi dice la verità. Tanto più se di mezzo ci sono interessi talmente forti da non poter essere scalfiti. È proprio ciò che sta succedendo adesso. L’ambiente si sta ribellando allo strapotere dell’uomo, nonostante – secondo quanto dà spiegazione la Genesi – sia arrivato prima. Ecco perché nascono forme di mobilitazione per la difesa della natura e una cultura nuova che mette al centro tutto il creato e non solo l’uomo come è stato fatto per così tanti secoli da una visione ormai vecchia e superata. Peccato, però, che questo concetto a forte connotazione antropocentrica, resista nella testa dei governanti del mondo. Di coloro che devono decidere sulle sorti dell’umanità. Preferiscono non vedere, piuttosto che scombussolare lo status quo.

Ma la natura ha più forza dell’uomo e viene prima di lui. Non mancherà, prima o poi, di esercitare il suo potere. Basta prepararsi in tempo, ascoltando Cassandra. Pardon Greta.

Sul bacio ci ha fatto i soldi una nota azienda produttrice di dolci. Ma non è dei dati economici che si deve parlare quando in gioco ci sono i sentimenti. E non solo. C’entra la chimica e le reazioni che si scatenano nel nostro corpo quando uniamo le nostre labbra a quelle della persona che amiamo, provando un senso di piacere. Noi che siamo romantici non avevamo pensato a tutti quei processi che genera un bacio ma ora che ce l’hanno spiegato capiamo qualcosa di più sul nostro corpo e sui nostri sentimenti. Sì, perché non esiste chimica se non c’è la nostra volontà. E quella è difficile da spiegare in termini solo fisico-meccanicistici. Ecco perché il bacio ci piace a prescindere da tutte le teorie che stanno intorno. È un modo per dire in modo molto diretto: «Tu mi piaci». È la chiave di volta per far nascere qualcosa di cui sentiamo un irrefrenabile e altruistico bisogno.

Sul bacio ci ha fatto i soldi una nota azienda produttrice di dolci. Ma non è dei dati economici che si deve parlare quando in gioco ci sono i sentimenti. E non solo. C’entra la chimica e le reazioni che si scatenano nel nostro corpo quando uniamo le nostre labbra a quelle della persona che amiamo, provando un senso di piacere. Noi che siamo romantici non avevamo pensato a tutti quei processi che genera un bacio ma ora che ce l’hanno spiegato capiamo qualcosa di più sul nostro corpo e sui nostri sentimenti. Sì, perché non esiste chimica se non c’è la nostra volontà. E quella è difficile da spiegare in termini solo fisico-meccanicistici. Ecco perché il bacio ci piace a prescindere da tutte le teorie che stanno intorno. È un modo per dire in modo molto diretto: «Tu mi piaci». È la chiave di volta per far nascere qualcosa di cui sentiamo un irrefrenabile e altruistico bisogno.

Non importa sapere se gli Ufo esistano o meno. Bisognerebbe, invece, capire se esistiamo noi. Partendo da questo quesito iniziale, stuzzicati dal tema di base degli extraterrestri, proviamo a interrogarci sul nostro status di uomini e di donne. Premessa essenziale, togliamo di torno qualsiasi velleità derivata dal filosofo tedesco Arthur Schopenauer, quindi il mondo non è una nostra volontà, né tanto meno una nostra rappresentazione. Dunque stiamo sul piano del concreto, di quello che Edmund Husserl avrebbe chiamato l’hic et nunc, il qui ed ora. Torniamo, perciò, alla domanda iniziale. Ovvero: nell’universo che ha una grandezza infinita e, dunque, non può essere concepita da un cervello umano, come possiamo spiegare la nostra esistenza e, ulteriormente, quella di altri esseri?

Non importa sapere se gli Ufo esistano o meno. Bisognerebbe, invece, capire se esistiamo noi. Partendo da questo quesito iniziale, stuzzicati dal tema di base degli extraterrestri, proviamo a interrogarci sul nostro status di uomini e di donne. Premessa essenziale, togliamo di torno qualsiasi velleità derivata dal filosofo tedesco Arthur Schopenauer, quindi il mondo non è una nostra volontà, né tanto meno una nostra rappresentazione. Dunque stiamo sul piano del concreto, di quello che Edmund Husserl avrebbe chiamato l’hic et nunc, il qui ed ora. Torniamo, perciò, alla domanda iniziale. Ovvero: nell’universo che ha una grandezza infinita e, dunque, non può essere concepita da un cervello umano, come possiamo spiegare la nostra esistenza e, ulteriormente, quella di altri esseri? Delle api si è scritto e detto di tutto. Si è parlato della loro perfetta organizzazione, della laboriosità e dello straordinario esempio che forniscono all’uomo. Gerarchie ben definite e chiara distinzione dei ruoli fanno sì che un alveare dia l’impressione di essere molto meglio costruito di una struttura sociale umana.

Delle api si è scritto e detto di tutto. Si è parlato della loro perfetta organizzazione, della laboriosità e dello straordinario esempio che forniscono all’uomo. Gerarchie ben definite e chiara distinzione dei ruoli fanno sì che un alveare dia l’impressione di essere molto meglio costruito di una struttura sociale umana. Che cosa sarebbe un albero senza le sue radici? Niente, non starebbe in piedi. Rinsecchirebbe in un attimo. Cosa saremmo noi senza il nostro passato, senza il patrimonio di cultura e di tradizioni che ci hanno tramandato i nostri predecessori negli anni e nei secoli? Poco più di nulla, degli individui senza storia e senza una precisa identità. I teorici della fluidità sono felici di non avere alle spalle né degli esempi né degli scheletri. Ma noi che siamo persone equilibrate ci accorgiamo di quanto conti il nostro patrimonio di conoscenze e di esperienze. Non solo nostre, pure dei nostri avi. Che ci aiutano a uscire dai labirinti della vita a testa alta. Per ripartire. «Siamo nani sulle spalle dei giganti», diceva il filosofo Bernardo di Chartres. E aveva ragione.

Che cosa sarebbe un albero senza le sue radici? Niente, non starebbe in piedi. Rinsecchirebbe in un attimo. Cosa saremmo noi senza il nostro passato, senza il patrimonio di cultura e di tradizioni che ci hanno tramandato i nostri predecessori negli anni e nei secoli? Poco più di nulla, degli individui senza storia e senza una precisa identità. I teorici della fluidità sono felici di non avere alle spalle né degli esempi né degli scheletri. Ma noi che siamo persone equilibrate ci accorgiamo di quanto conti il nostro patrimonio di conoscenze e di esperienze. Non solo nostre, pure dei nostri avi. Che ci aiutano a uscire dai labirinti della vita a testa alta. Per ripartire. «Siamo nani sulle spalle dei giganti», diceva il filosofo Bernardo di Chartres. E aveva ragione. Ci hanno ripetuto fin da piccoli che mens sana in corpore sano, così da farci amare l’ora di ginnastica (preferivamo chiamarla così, non Ci hanno ripetuto fin da piccoli che mens sana in corpore sano, così da farci amare l’ora di ginnastica (preferivamo chiamarla così, non educazione fisica) che altrimenti si sarebbe trasformata in una lunga partita di calcio o di basket, che poteva anche finire a botte. Corsa, esercizi liberi e alla spalliera sono diventati meno indigesti, però, mentre pensavamo che quelle attività ci avrebbero migliorato la pagella scuola. Non era così ma quella frase latina ci è rimasta nella testa e non ce ne siamo più liberati. Tanto è vero che, raggiunta l’età della ragione e della temperanza (arriverà mai?), abbiamo pure cominciato a dedicarci a un’attività sportiva che ci tenesse in forma, liberando la mente dai cattivi pensieri e dallo stress.

Ci hanno ripetuto fin da piccoli che mens sana in corpore sano, così da farci amare l’ora di ginnastica (preferivamo chiamarla così, non Ci hanno ripetuto fin da piccoli che mens sana in corpore sano, così da farci amare l’ora di ginnastica (preferivamo chiamarla così, non educazione fisica) che altrimenti si sarebbe trasformata in una lunga partita di calcio o di basket, che poteva anche finire a botte. Corsa, esercizi liberi e alla spalliera sono diventati meno indigesti, però, mentre pensavamo che quelle attività ci avrebbero migliorato la pagella scuola. Non era così ma quella frase latina ci è rimasta nella testa e non ce ne siamo più liberati. Tanto è vero che, raggiunta l’età della ragione e della temperanza (arriverà mai?), abbiamo pure cominciato a dedicarci a un’attività sportiva che ci tenesse in forma, liberando la mente dai cattivi pensieri e dallo stress. In principio Dio creò il cielo e la terra. Lo scrive il libro della Genesi, prima frase della Bibbia, testo a cui si ispira la fede, la conoscenza e il sapere dell’Occidente. Non dice che nasce prima l’uomo ma il cosiddetto creato, l’ambiente in cui vive, ciò che gli sta intorno. E che, nel corso dei millenni, ha pensato bene di distruggere e di devastare. Senza l’opera dell’ingegno umano oggi saremmo ancora dentro le caverne a proteggerci dalle belve feroci accendendo il fuoco (ammesso di sapere cosa sia e come si accenda) ma nell’istintiva necessità di progresso è contenuto – in piccola o in grande misura – lo sfruttamento del creato. Al punto in cui siamo arrivati, dunque, non si può più tornare indietro. L’obiettivo perciò e di trovare una sorta di equilibrio tra desiderio di sviluppo e rispetto dell’ambiente. Cammino difficile, forse impossibile. Lo dimostrano gli squilibri climatici generati dalla cattiva gestione di ciò che ci circonda, dall’inquinamento e dalla logica del profitto sempre e comunque. Improponibili regole assolute che valgano per tutti. Lo dimostrano i fallimenti dei vari congressi mondiali per la tutela dell’ambiente. Ciò che vale in Italia, non conta in Cina e tanto meno nel continente africano. Il tema però resta centrale e necessita di una risposta certa e non di una colpevole banalizzazione come quando un argomento così importante viene sbrigativamente archiviato come una questione da “gretini”.

In principio Dio creò il cielo e la terra. Lo scrive il libro della Genesi, prima frase della Bibbia, testo a cui si ispira la fede, la conoscenza e il sapere dell’Occidente. Non dice che nasce prima l’uomo ma il cosiddetto creato, l’ambiente in cui vive, ciò che gli sta intorno. E che, nel corso dei millenni, ha pensato bene di distruggere e di devastare. Senza l’opera dell’ingegno umano oggi saremmo ancora dentro le caverne a proteggerci dalle belve feroci accendendo il fuoco (ammesso di sapere cosa sia e come si accenda) ma nell’istintiva necessità di progresso è contenuto – in piccola o in grande misura – lo sfruttamento del creato. Al punto in cui siamo arrivati, dunque, non si può più tornare indietro. L’obiettivo perciò e di trovare una sorta di equilibrio tra desiderio di sviluppo e rispetto dell’ambiente. Cammino difficile, forse impossibile. Lo dimostrano gli squilibri climatici generati dalla cattiva gestione di ciò che ci circonda, dall’inquinamento e dalla logica del profitto sempre e comunque. Improponibili regole assolute che valgano per tutti. Lo dimostrano i fallimenti dei vari congressi mondiali per la tutela dell’ambiente. Ciò che vale in Italia, non conta in Cina e tanto meno nel continente africano. Il tema però resta centrale e necessita di una risposta certa e non di una colpevole banalizzazione come quando un argomento così importante viene sbrigativamente archiviato come una questione da “gretini”.