IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Quegli errori che ci aiutano a scoprire la verità

Noi siamo convinti che la nostra vita proceda su una linea regolare e prevedibile. Ci impegniamo a programmare il nostro futuro e a provare a modellarlo a nostro uso e consumo. Nulla di più sbagliato. I migliori risultati, di solito, nascono dai nostri errori.

Noi siamo convinti che la nostra vita proceda su una linea regolare e prevedibile. Ci impegniamo a programmare il nostro futuro e a provare a modellarlo a nostro uso e consumo. Nulla di più sbagliato. I migliori risultati, di solito, nascono dai nostri errori.

Una lezione in proposito ci arriva dalla cucina. E lo spieghiamo con ricchezza di particolari alle pagine 12 e 13. Scopriamo, perciò, che alcune delle ricette per i piatti e per i dolci più buoni sono nate da inesattezze o addirittura da marchiane gaffes nell’esecuzione della pietanza. Dal campo culinario è abbastanza semplice trasferirsi in quello esistenziale o, addirittura, scientifico. C’è una corrente della filosofia, meglio dell’epistemologia, che spiega come le teorie sulle quali si basa il mondo siano facilmente falsificabili (Karl Popper), cioè può valere l’esatto contrario di quello che si sostiene. Meglio non chiamare in causa i cosiddetti terrapiattisti perché si finirebbe con facilità dentro un ginepraio dal quale diventerebbe difficile districarsi, ma è a tutti noto che fu Galileo a dimostrare che la terra girasse intorno al Sole. Fino a quel momento (siamo nel Seicento) valeva un altro paradigma che lo stesso scienziato fu costretto ad accettare, salvo andarsene in esilio non prima di aver pronunciato la famosa frase «eppur si muove», che gli valse l’abiura della Chiesa.

Non so se questa ricostruzione sia esatta nei termini ma lo è nei contenuti. In questo caso non è stato un errore a determinare un progresso scientifico ma la capacità, da parte dello scienziato, di mettere in discussione tutte le conoscenze dell’epoca per far sì che il cammino di evoluzione dell’uomo si accrescesse. Ed è esattamente quello che ci insegnano le ricette sbagliate. Dimostrano in cucina quello che l’epistemologo Thomas Kuhn nel suo libro “La struttura delle rivoluzioni scientifiche” ha cercato di spiegare. Se non si ha l’ardire di mettere in discussione i paradigmi esistenti, non si riesce ad arrivare alla risoluzione dei problemi, anche a costo di sbagliare. A volte, proprio quell’errore apre una via che ci permette di progredire.

Diciamo che non c’era bisogno di Thomas Kuhn per arrivare a queste conclusioni. Già il filosofo presocratico Eraclito aveva riassunto il concetto nella famosa frase – citata tra l’altro da un cabarettista che andava di moda una trentina di anni fa – che recita: «Chi non si aspetta l’impossibile, non scoprirà la verità». Bisogna fare tesoro di questa massima, non solo in cucina ma nella vita di tutti i giorni. Magari non scopriremo gli archetipi che reggono il mondo ma almeno non rimarremo delusi. E – credetemi – è già qualcosa.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Il lato oscuro della Luna ce lo spiegano i Pink Floyd

C’era una volta Frate Indovino.

C’era una volta Frate Indovino.

E c’è ancora. Ma forse ha perso quell’importanza che aveva per i nostri nonni e per i nostri zii. Lo consultavano spesso.

Era una specie di bibbia per chi aveva l’orto. Ci azzeccava sulle previsioni del tempo anche se erano fatte con nettissimo anticipo. Ma, soprattutto, mostrava le fasi lunari. Per qualsiasi attività collegata alla natura era opportuno attenersi alle sue regole.

Non esisteva Internet. E Google faceva parte di uno di quei sogni ricorrenti degli uomini che, proiettati nella realtà, sarebbero in seguito diventati incubi. Quindi era meglio affidarsi a Frate Indovino, ai suoi preziosi consigli e ai cicli della natura. Le fasi erano ben definite, non regnava la confusione, non c’erano punti di vista diversi che si scontravano. Se la terra andava zappata in un determinato periodo, per gettare i semi bisognava attendere un altro momento dell’anno. Era sempre la Luna a decidere per noi. Ogni contadino si sentiva protetto dentro questo schema fisso.

Sapeva che avrebbe avuto più garanzie di successo, rispettando tempi e modalità dettate dal satellite più importante della Terra.

Ciò non significava, però, mettersi del tutto al riparo dagli imprevisti.

Purtroppo non era possibile sapere con precisione l’arrivo di un’acquazzone o i lunghi periodi di siccità. Ma almeno si poteva avere un’attendibile base di riferimento che ci convinceva di essere guidati e, nello stesso tempo, padroni della natura.

Ora questo tempo è passato.

Siamo circondati da mezzi tecnologici che ci permettono di sapere tutto in anticipo, con molta più precisione di Frate Indovino e con la presunzione di capirne di più della Luna che sta lì in cielo e ci guarda come se fosse sempre assente. Invece sono in aumento le persone che, tornando all’antico, hanno cambiato visuale rispetto all’approccio iper-tecnologico verso la realtà. Provano a rispettare i ritmi della natura.

Non è un mistero che la cultura del green e della sostenibilità stia prendendo il sopravvento. E un motivo ci sarà. Seguire i ritmi della luna significa ascoltare i tempi del nostro corpo, rispettandolo.

Aumentare la velocità spesso non serve a nulla,

se non a farci perdere ulteriore tempo per tornare indietro a recuperare ciò che abbiamo lasciato.

Non ce lo insegna solo Frate Indovino ma pure una delle band più famose al mondo. I Pink Floyd chiamavano in causa il sole e non la luna per spiegare in Time che «the sun is the same in a relative way but you’re older». In una frase ci davano la spiegazione della nostra nullità (l’invecchiamento) di fronte all’infinito. Il tutto in un album (uno tra i più venduti nella storia dei dischi) che ha un nome-simbolo:

The Dark Side of the Moon. Per uscire dalla trappola del tempo, insomma, dobbiamo conoscere il lato oscuro della luna (rieccola).

Ma questo potremo sperimentarlo si spera il più tardi possibile.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Natale con gli occhi del piccolo Giosué

Non è Natale se non ci sono i mercatini. Una moda che arriva dai Paesi nordici ma che si è diffusa anche da noi, impegnando i Comuni in una corsa a fare meglio e di più. La pubblicità è l’anima del commercio e il commercio è l’anima delle città. Grazie ai mercatini si prova a rilanciarle con la valorizzazione dei centri storici, cuore pulsante di una provincia in cerca d’identità. E i risultati si vedono: arrivano i visitatori (che non sempre sono anche compratori) e l’atmosfera del Natale si fa più calda, più sociale. Ben vengano, allora, i mercatini. A patto che non facciano troppa concorrenza ai negozi (non sia mai) che già sono in crisi per tutta una serie di motivi che non è questo il posto giusto per elencare.

Guardiamo, allora, all’aspetto positivo. Alla carica di festa che portano con sé i mercatini. Di questi tempi ce n’è tanto bisogno perché siamo afflitti da mille pensieri negativi. In prossimità del Natale ci interroghiamo, con ancora più forza, sulla disumanità della nostra società, sulla violenza che impera, sulle tante notizie di cronaca nera che ci rimbombano nel cervello. Feriti dalle stragi familiari, annichiliti di fronte al moltiplicarsi dei femminicidi. E che dire, della crisi economica? Papa Francesco ha appena celebrato la giornata mondiale dei poveri. «Pensiamo alle tante povertà materiali, alle povertà culturali, alle povertà spirituali del nostro mondo – ha detto il Papa durante l’omelia della messa celebrata in San Pietro – pensiamo alle esistenze ferite che abitano le nostre città, ai poveri diventati invisibili, il cui grido di dolore viene soffocato dall’indifferenza generale di una società indaffarata e distratta». Anche in questo caso, è difficile rimanere insensibili. Ma sarebbe sbagliato chiudersi nel guscio del negativismo perché la nostra mente finirebbe in quel circolo vizioso che porta a moltiplicare l’effetto devastante del pessimismo e dell’egoismo. Stritolati dentro la morsa di ciò che fa male a noi e agli altri.

Per conservare quel briciolo di speranza, come sempre accade, c’è un’unica via d’uscita: ripartire dalle piccole cose. E, in questo caso, i mercatini diventano una specie di manifestazione taumaturgica. Ci fanno, cioè, vedere il bene e il bello anche in un ambiente che parte da opposti presupposti. È il meccanismo tipico dei bambini, abituati a rielaborare in meglio anche ciò che di brutto esiste nella realtà. Vi ricordate Roberto Benigni nella Vita è Bella? Ecco, bisognerebbe provare a imitare le sue bugie a fin di bene raccontate al piccolo Giosuè dentro il campo di concentramento. Con un vantaggio. I mercatini non sono una bugia ma una piccola-grande parentesi dentro una vita piena d’insidie. Un antidoto ai tanti mali di questa società, nel nome del Natale. Vale la pena farci un giro. Se non altro, almeno per distrarsi.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

C’era una volta il santone indiano Dhalsim

Il filosofo Giovanbattista Vico avrebbe qualcosa da dire. Ed è fin troppo facile chiamarlo in causa parlando del fenomeno del retrogaming, che consiste nell’andare a recuperare consolle e giochi elettronici degli anni Ottanta. Corsi e ricorsi storici, direbbe. Nelle piccole come nelle grandi cose, tutto si ripete. Basta avere la pazienza di aspettare. Così pure per questa moda che ci fa sentire ancora giovani pur se giovani non lo siamo più, per lo meno per chi come me all’epoca della rivoluzione dei videogames si trovava alle prese con brufoli e adolescenza, combattuto tra la Critica della Ragion Pura di Hegel e la sala giochi in piazza dove ci si trovava tutti i giorni con qualche monetina in tasca (allora c’erano i duecento lire che andavano per la maggiore) da spendere per giocare a Tetris o a Forgs, oppure al Pac Man e poco dopo a SuperMario. Ne cito quattro a caso, pur sapendo di dimenticarne di importantissimi ma io non ero un patito di questi giochi, finché non è iniziata l’epoca di Street Fighter e dei suoi personaggi per sfide memorabili con gli amici. C’era il giapponese Ryu, l’americanaccio Guile, il bestione Zangieff, la furba Chun-Li, il mostro Blanka. Ma io ho sempre preferito il santone indiano Dhalsim. Non lo volevano in tanti perché non sembrava troppo potente ma aveva dei colpi che ti potevano sorprendere.

Se sblocchi un ricordo (come si usa dire adesso), però, te ne vengono dietro tanti altri perché, parallelamente ai videogames, quella era l’epoca dei cartoni animati giapponesi, pure loro di gran moda ancora adesso. Indimenticabili le alabarde spaziali di Actarus in Goldrake o la fantastica sigla di Jeeg Robot d’Acciaio. La cantavi a squarciagola mentre guardavi la televisione. La sua carica emotiva è stata sostituita solo qualche anno dopo dalle canzoni della brit pop che sarebbero sbocciate con la trasmissione DeeJay Television. E anche su questo si potrebbero scrivere dei libri andando a indagare sul perché siano tornati di moda i gruppi di allora e su come mai siano ormai diventate un must le fiere del vinile, dove acquistare i dischi dell’epoca per sentire le canzoni con il fruscio.

Cosa ci trovano, dunque, i giovani di oggi in ciò che piaceva a noi quando avevamo la loro età, è un mistero. Forse è la trappola dei corsi e ricorsi storici di cui si diceva all’inizio. Ma forse c’è qualcosa in più che adesso, almeno a parere di noi boomer, non c’è più. Ed è l’anima. Quei videogames, quei cartoni animati, quei dischi sapevano e sanno portarci dentro un territorio inesplorato che non coincide con il semplice gioco elettronico, con il cartone televisivo o con il vinile. Ti conducevano altrove, dimostrando che il bello – nella vita – non è sempre quello che si tocca. Platone (per rimanere in campo filosofico dopo Vico) avrebbe parlato di Mondo delle Idee. Forse vale la pena recuperarlo (come il retrogaming).

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

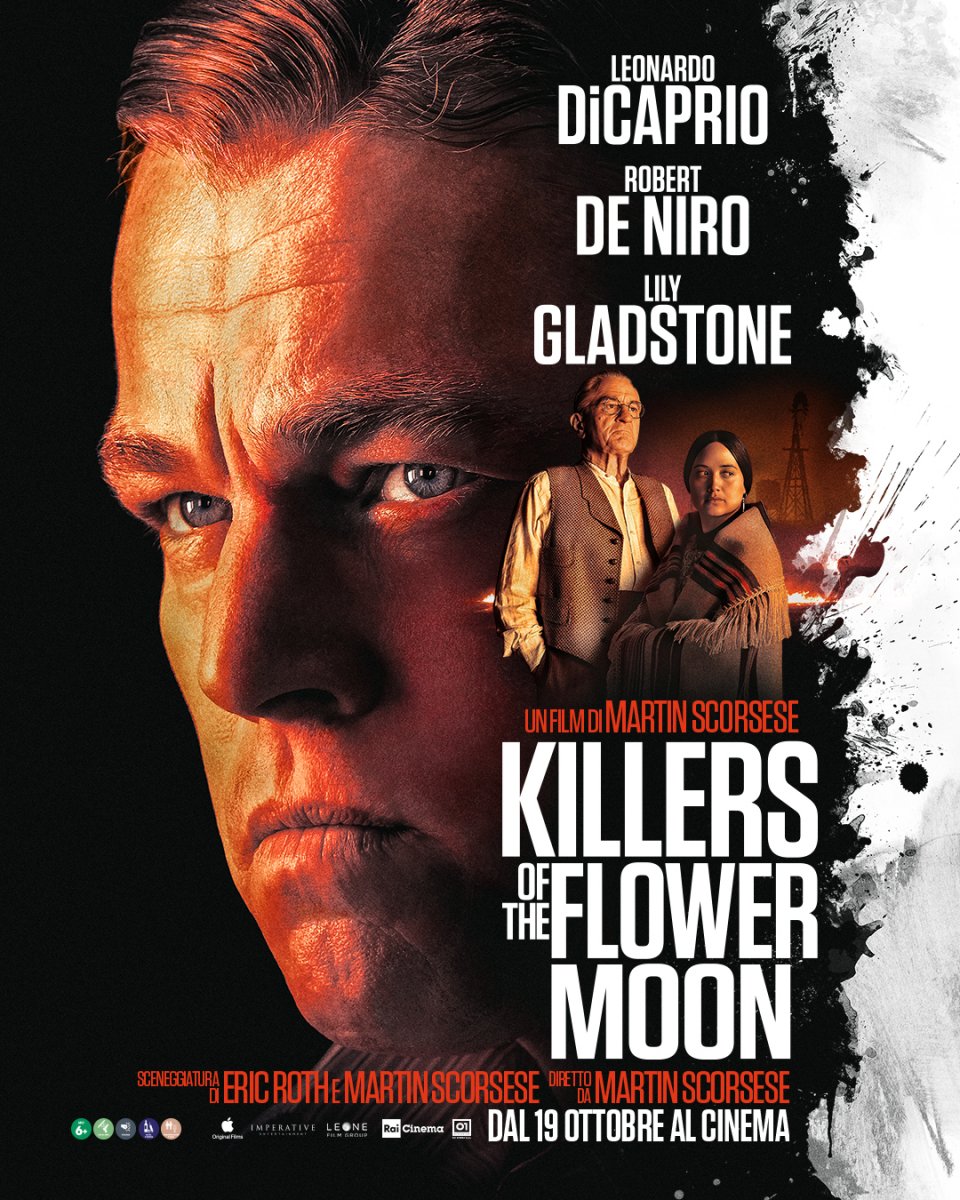

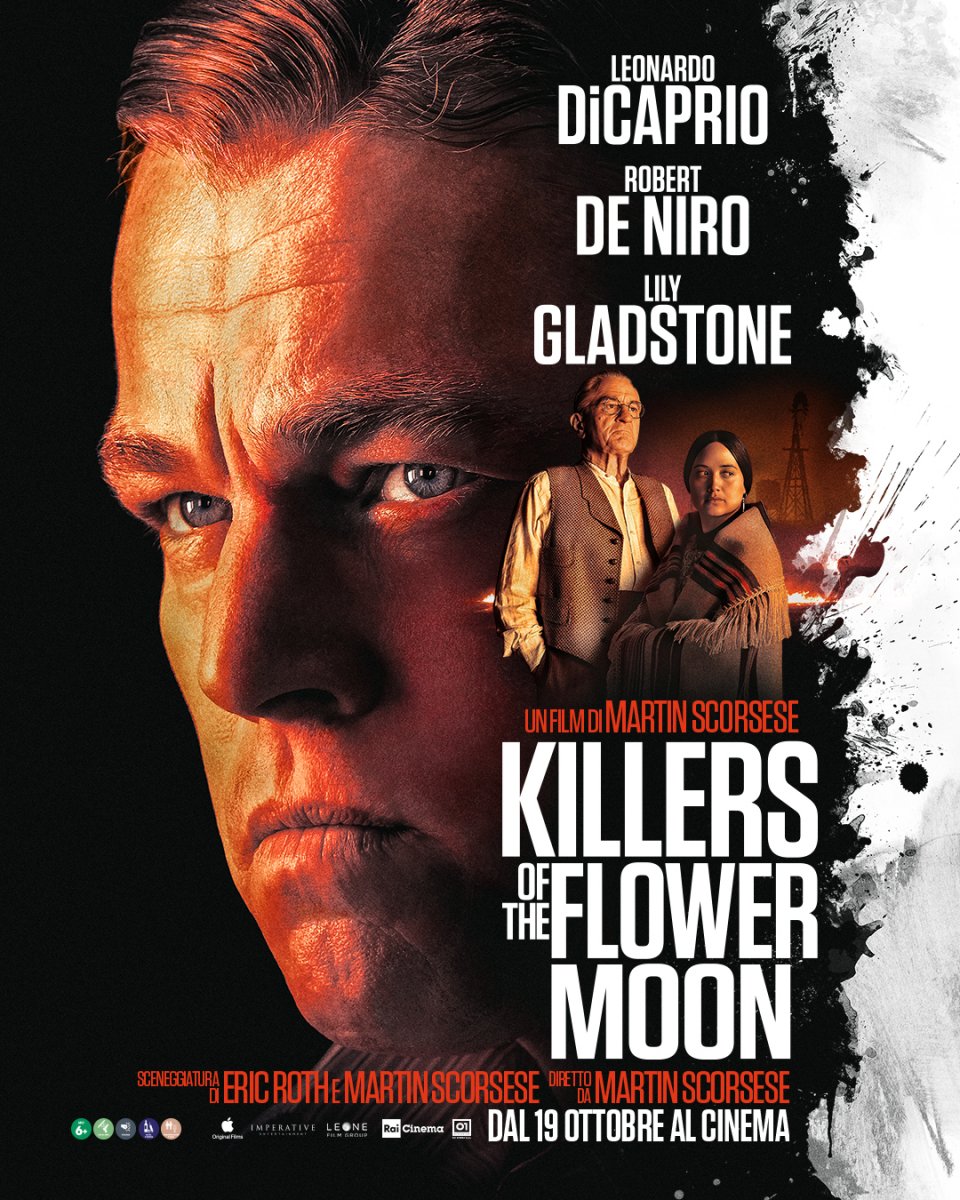

Il gufo spaventa Di Caprio ma non Scorsese

Il gufo reale Elisheva (Eli per gli amici) è diventato una star su internet. I suoi video sono virali e raccoglie milioni di visualizzazioni. Il merito è di una delle scene dell’ultimo film di Martin Scorsese Killers of the flower moon, quando appare alla mamma della protagonista femminile, la bella Mollie che ha sposato uno strampalato ma sempre affascinante Leonardo Di Caprio (Ernest Burkhart). Il gufo compare come una visione a Lizzie che è malata da tempo. Le annuncia la sua prossima dipartita. Che avverrà. È un messaggero di morte e così viene dipinto questo animale, non solo nel film di Scorsese, ma nell’immaginario collettivo. Eppure la sua presenza dentro la grande saga degli indiani Osage – che il regista americano descrive con acutezza e con la capacità di capovolgere tanti luoghi comuni ma mostrando nella sua essenza quella che è la vita dell’umanità a caccia di ricchezze e di benessere ma impotente di fronte al fato avverso e alla cattiveria dei mortali – non è foriera di fine, di termine ultimo e di caduta nel nulla ma di liberazione dai vincoli di una condizione che ci sta stretta. Il gufo diventa perciò portatore di vita e non di morte. Con questa breve apparizione, il gufo al cinema diventa simpatico pur con quegli occhi che penetrano sotto le pelle delle persone per andare a colpire l’anima.

D’altronde si potrebbe risalire dentro la storia alla sua origine infausta, ci sono lunghe narrazioni che confermano questo ruolo così scomodo e così ultimativo. Ma noi vogliamo andare controcorrente e spingerci anche oltre Scorsese per lasciar da parte la stessa ritrosia di Leonardo Di Caprio che, raccontano, il giorno in cui è stata girata la scena di Lizzie con Elisheva, non si sia presentato sul set (per scaramanzia?). Per il gufo, così come per tutte le cose del mondo, dipende sempre dalla visuale dal quale lo si vuole guardare. Quel piumaggio variopinto e quei movimenti a scatti tipici dei rapaci sono emblema della bellezza della natura, della sua forza rispetto a noi umani che proviamo a costruire un mondo che ci possa appartenere ma che ci sfugge proprio quando pensiamo di aver tutto compreso e di avere tutto nelle nostre mani. La storia degli Osage ci racconta proprio questo e l’occhio sveglio dell’ottantenne Scorsese non fa nient’altro che ripetercelo.

Lo stesso regista, nelle interviste in occasione dell’uscita del film, ha spiegato che ormai si sente con poco tempo a disposizione. Ma questo non gli ha impedito di realizzare un capolavoro. È vero che nella clessidra, ormai, è rimasta poca sabbia. Ma quella che c’è è proprio quella più buona, quella che serve a rispondere alle domande rimaste inevase negli anni cosicché, quando sopraggiungerà il gufo, sarà tutto più chiaro.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Nel fantastico mondo della pastina e del formaggino

Siamo degli eterni bambini. Lo dobbiamo ammettere una buona volta e siamo pronti a confermarlo davanti a un piatto di pastina fumante, di quella che ti fa venire in mente i mesi invernali con la febbre, con la mamma che ti cura, con la scuola che si può saltare e con quel teporino sotto le coperte che mai avresti voluto abbandonare. Invece no. Hai dovuto uscire da quel letto morbido e accogliente e buttarti dentro la vita. Altro che pastina, ti è toccato assaggiare il sapore duro della battaglia quotidiana, del lavoro che non va, della moglie che ti stressa, dei figli che vogliono essere accontentati, per non parlare delle bollette, del conto in banca sempre al limite, degli impegni con i parenti, del dentista e chi più ne ha, più ne metta.

Siamo degli eterni bambini. Lo dobbiamo ammettere una buona volta e siamo pronti a confermarlo davanti a un piatto di pastina fumante, di quella che ti fa venire in mente i mesi invernali con la febbre, con la mamma che ti cura, con la scuola che si può saltare e con quel teporino sotto le coperte che mai avresti voluto abbandonare. Invece no. Hai dovuto uscire da quel letto morbido e accogliente e buttarti dentro la vita. Altro che pastina, ti è toccato assaggiare il sapore duro della battaglia quotidiana, del lavoro che non va, della moglie che ti stressa, dei figli che vogliono essere accontentati, per non parlare delle bollette, del conto in banca sempre al limite, degli impegni con i parenti, del dentista e chi più ne ha, più ne metta.

Come era bello quel mondo ovattato a base di pastina e di formaggino Mio che la mamma ti schiacciava dentro il brodo perché a te non piaceva il formaggio e, in qualche modo, te lo doveva far mangiare, altrimenti saresti stato carente di calcio con tutti i guai del caso di fronte a uno sviluppo osseo precoce.

A quell’epoca dentro le confezioni del formaggino Mio regalavano anche delle figurine spugnose che attaccavi in cucina. Allora il sacrificio di quel piatto non proprio graditissimo diventava superabile. Così come quando ti prendeva quel mal di gola insistente, da 39 di febbre minimo. Poi ti hanno tolto le tonsille (e le adenoidi), perché era un must negli anni Settanta e Ottanta, e ti è passato tutto. Ma finché hai avuto quel ricettacolo di batteri dentro la gola eri malato una settimana sì e l’altra pure. Per cena, dunque, la mamma ti preparava la pastina glutinata. Che non hai mai capito con precisione cosa fosse, ma ti piaceva molto di più di quella normale, forse perché la febbre gli dava un sapore speciale o forse perché – con la scusa di non stare bene – veniva accolta la tua richiesta di non metterci quel gommoso formaggino Mio.

Ma la storia della pastina non si è esaurita nei tuoi giorni dell’infanzia. Anche quando sei cresciuto l’hai mangiata volentieri. Quelle domeniche sera nebbiose, mentre in televisione trasmettevano il secondo tempo di una partita di calcio del campionato di serie A (i tempi di Sky e Dazn erano lontani anni luce), era meglio starsene a casa con una bella pastina in cui, magari, inzuppare un po’ di pane del giorno prima (i supermercati erano chiusi – per fortuna – la domenica) e godersi la tranquillità di quei ritmi lenti che ci facevano e ci fanno così bene. Altro che uscire con gli amici. Al diavolo la pizza. La regina era sempre lei: la pastina della mamma, rigorosamente con brodo di dado (solo qualche volta di carne).

Ma, occhio, che la moda sta tornando. Alzi la mano chi non vuole tornare bambino.

Didascalia: Le fantastiche figurine spugnose in regalo con il formaggino Mio si possono comprare su ebay a prezzi tutt’altro che bassi

Noi siamo convinti che la nostra vita proceda su una linea regolare e prevedibile. Ci impegniamo a programmare il nostro futuro e a provare a modellarlo a nostro uso e consumo. Nulla di più sbagliato. I migliori risultati, di solito, nascono dai nostri errori.

Noi siamo convinti che la nostra vita proceda su una linea regolare e prevedibile. Ci impegniamo a programmare il nostro futuro e a provare a modellarlo a nostro uso e consumo. Nulla di più sbagliato. I migliori risultati, di solito, nascono dai nostri errori.

C’era una volta Frate Indovino.

C’era una volta Frate Indovino.

Siamo degli eterni bambini. Lo dobbiamo ammettere una buona volta e siamo pronti a confermarlo davanti a un piatto di pastina fumante, di quella che ti fa venire in mente i mesi invernali con la febbre, con la mamma che ti cura, con la scuola che si può saltare e con quel teporino sotto le coperte che mai avresti voluto abbandonare. Invece no. Hai dovuto uscire da quel letto morbido e accogliente e buttarti dentro la vita. Altro che pastina, ti è toccato assaggiare il sapore duro della battaglia quotidiana, del lavoro che non va, della moglie che ti stressa, dei figli che vogliono essere accontentati, per non parlare delle bollette, del conto in banca sempre al limite, degli impegni con i parenti, del dentista e chi più ne ha, più ne metta.

Siamo degli eterni bambini. Lo dobbiamo ammettere una buona volta e siamo pronti a confermarlo davanti a un piatto di pastina fumante, di quella che ti fa venire in mente i mesi invernali con la febbre, con la mamma che ti cura, con la scuola che si può saltare e con quel teporino sotto le coperte che mai avresti voluto abbandonare. Invece no. Hai dovuto uscire da quel letto morbido e accogliente e buttarti dentro la vita. Altro che pastina, ti è toccato assaggiare il sapore duro della battaglia quotidiana, del lavoro che non va, della moglie che ti stressa, dei figli che vogliono essere accontentati, per non parlare delle bollette, del conto in banca sempre al limite, degli impegni con i parenti, del dentista e chi più ne ha, più ne metta.