IL PENSIERO DEL DIRETTORE

I Rolling Stones sono la dimostrazione più evidente che il tempo non passa quando la musica sa essere immortale

I mostri sacri dimostrano la nostra immortalità

Mi chiedo spesso cosa renda una canzone immortale. Davvero, non è un quesito inutile, non è una domanda da perdigiorno. Se noi scopriamo cosa faccia diventare la musica capace di andare al di là del tempo e dello spazio, riusciamo anche a comprendere una parte di noi stessi, del nostro essere uomini e donne non a una dimensione (quella fisica) ma almeno a due, cioè una materiale e una spirituale.

Già li sentiamo i detrattori che chiamano in causa la combinazione delle cellule (?) che riesce a farci piacere o meno un canzone. Oppure tirano in ballo la chimica per spiegare fenomeni come l’amore. Può darsi che sia così. Ma. da inguaribili romantici, ci illudiamo che ci siano altre spiegazioni e che non possono essere trovate nel livello uno, quello che ci vede composti di gambe e di braccia, di cuore e di cervello, insomma di parti del corpo ben definite e, diciamo così, misurabili. La sostanza, però, sta da un’altra parte che non possiamo né dimostrare, né sottoporre alla nostra analisi razionale. Sfugge ma è la chiave di volta di tutto.

Spieghiamo questa tesi (che poi non si può provare) perché dobbiamo trovare una ragione al successo che ancora hanno cantanti e band di trenta o quarant’anni fa (anche di più). L’occasione è il concerto al Forum di Assago di Bryan Adams. Sfido chiunque a non aver mai ascoltato Heaven, a non essersi fatto trasportare sulle sue dolci note. L’effetto è ancora attualissimo, non a caso i concerti dei mostri sacri sono quasi sempre sold out. Non solo per il cantautore canadese nato nel 1959, ma pure per i Rolling Stones, per Bob Dylan, per Bruce Spingstreen e chi più ne ha più ne metta. Quest’estate sono andati sul palco persino i Sex Pistols, o perlomeno una copia scolorita senza Johnny Rotten e naturalmente orfani di quel Sid Vicius che morì, bello e dannato, nel 1979.

In concerto è meglio, ma la musica continua a mantenere il suo enorme carico di emozioni senza importarsene del tempo che passa. Citare i compositori famosi della classica, naturalmente, è un gol a porta vuota. Così come chiamare in causa coloro che hanno scritto pagine memorabili e indimenticabili con le loro melodie, quali sono stati i Beatles. Si torna, dunque, al tema iniziale, al valore immortale di qualcosa che ci prende nell’animo e non ci lascia più. Per i fans di Bryan Adams ascoltare Heaven è sempre come fosse la prima volta. Ed è lì che sta il valore eterno di canzoni che ci segnano. Ben vengano, allora, i dinosauri (li chiamano così) che tornano sul palco. Nessuna nostalgia, al bando la malinconia, sono la dimostrazione che la musica non morirà mai. E, speriamo, noi con lei.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Per essere felici la vita è fatta soprattutto di illusioni

Lo sapevate che il mercato dei prodotti per la longevità è uno dei più fiorenti in quest’inverno demografico che ci avvolge e ci preoccupa? Sempre più persone vanno a caccia del rimedio che sia in grado di allungare la loro vita. Il marketing fa il resto. Così ci illudiamo di vivere qualche giorno/settimana/mese/anno in più.

Gli antichi la pensavano in maniera un po’ diversa. Credevano nel fato ineluttabile, dominato dalle tre Parche che avevano il compito di tessere il filo, di svolgerlo e, infine, di reciderlo segnando la morte. Da lì non si scappava. Ma ora siamo convinti di essere noi i depositari della verità e i padroni assoluti della nostra esistenza. Un integratore – dunque – può essere l’ideale per tenerci alla larga dagli spettri di una condizione che non conosciamo (quella del dopo morte) e della quale, per ora, facciamo volentieri a meno.

Nonostante queste premesse gli integratori per la longevità – in verità – sono stati oggetto di ricerca fin dai tempi antichi. Dalla medicina greca a quella cinese, filosofi e scienziati cercavano ogni mezzo per prolungare la vita. Oggi, in un mondo pieno di progressi tecnologici e di scoperte mediche, tali prodotti rimangono una scelta popolare per le persone che desiderano migliorare la propria aspettativa di vita e di salute. Questo ci fa riflettere sulla necessità di ognuno di noi di spostare più in là possibile nel tempo l’invecchiamento e il decadimento fisico. D’altronde viviamo immersi in una società che predica la bellezza e la salute. Difficile remare contro. Naturale, anzi umano, cercare qualsiasi rimedio in grado di allungare la vita, anche se il tema dovrebbe essere un altro, cioè quello di migliorare la qualità del nostro tempo non solo di aumentarlo in quantità. Se viviamo in una condizione perenne di infelicità, gli integratori serviranno a poco perché i pensieri negativi saranno il più pesante ostacolo alla nostra longevità. Le energie mentali e psicologiche sono fondamentali per combattere a viso aperto contro il decadimento. Se vengono meno, si fanno passi indietro. La felicità, dunque, è un meccanismo di interscambio tra soggetto e ambiente, in cui gioca un ruolo fondamentale il nostro approccio, al di là degli integratori che assumiamo.

Al centro dell’attenzione, dunque, non deve finire il semplice progredire del nostro tempo affinché duri il più possibile ma soprattutto la nostra ricetta per affrontare al meglio i giorni, i mesi o gli anni (non lo sappiamo) che ancora ci rimangono da vivere. Facciamo questo ragionamento appena ci svegliamo? Di solito no. Magari, però, corriamo a prendere l’integratore. D’altronde la vita – per essere felici – è fatta soprattutto di illusioni.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

La vita è un passo di danza sull’orlo del precipizio

Lo sport è vita e il calcio lo è di più, riuscendo a incarnare in certi Paesi lo spirito di un’intera nazione. Italia e Argentina, in questo, sono due Paesi accomunati dalla stessa passione che, in alcuni casi, si fa religione, ragione d’esistere.

Chi mai potrebbe immaginare l’Argentina senza Maradona, senza Messi, senza Sivori o Di Stefano? E chi può pensare all’Italia senza Riva, Rivera, Mazzola, Paolo Rossi e, perché no, il pupone Totti? Siamo cresciuti facendo la raccolta delle figurine e, prima ancora, la generazione che ci ha preceduto ha giocato a biglie con i volti dei più rinomati campioni. Noi un po’ meno. Ma è con questo spirito che Federico Buffa e Gianfelice Facchetti vanno a teatro. Propongono il loro spettacolo sulla scorta di qualcosa che è stato e sempre sarà, ovvero il calcio che ti entra nel sangue e nella pelle. Lo capisci quando guardi come giocano gli argentini. Si muovono come se stessero ballando. Non a caso il giornalista fa riferimento alla milonga perché è proprio quella danza così musicale e così ritmata che ti fa venire in mente il D10s che si fa beffe della difesa inglese e segna quel magnifico gol all’Inghilterra nel 1986 dopo la famosa Mano di Dio che è l’atto di ribellione di un popolo che riesce finalmente a sconfiggere i dominatori. C’è tutto in quel gesto e ci sono i passi della milonga, secchi, quasi sincopati nel saltare gli avversari. Un ballo che è un gioco ma un gioco molto serio, quello del calcio e quello (come si diceva sopra) della vita. Sull’orlo del precipizio.

Come è possibile che un pallone sia capace di scatenare così tante emozioni, che guidi il sentimento di un popolo, che esprima la quintessenza della gioia e della felicità? Succede e accadrà ancora finché ci sarà qualcuno che alzerà le braccia al cielo per celebrare una vittoria ma pure proverà a reagire dopo un’inopinata sconfitta, tentando con tutte le sue forze di riprendersi dal k.o. per ritornare a vivere. Anzi a vincere.

Ed è il confine tra morte e vita che si ritrova dentro quel trauma del 4 maggio 1949 quando il Grande Torino si schiantò in aereo contro il colle di Superga. Una tragedia che ha ferito l’Italia e il mondo, che si celebra con commozione e spirito di fratellanza perché non c’era solo una squadra forte e gloriosa su quell’aereo. Sopra il velivolo stavano quegli uomini con le loro valigie piene di sogni. Dentro quei bagagli va a guardare Gianfelice Facchetti che poi racconta il dramma di un’intera generazione che, pian piano, ha provato a lasciare lo spazio della rinascita. La rivincita non è solo del calcio ma di un Paese intero – l’Italia – che esce dal dopoguerra e che, al passo ritmato della milonga, come gli argentini, spera in un futuro migliore. Grazie al calcio e alla sua inesauribile forza passionale. È lo sport, è la vita. Ve l’avevamo detto in principio.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

La filosofia del «boh» per andare oltre Marina

La filosofia del «boh» per andare oltre Marina

Dici Marina Abramović e rispondi: «Boh». L’espressione non deriva dal fatto di non conoscerla – ormai il nome dell’artista e performer di origine serba è noto in tutto il mondo – ma perché resta sempre un filo di incredulità, se non di imbarazzo di fronte alle sue esibizioni. Sono un autentico tentativo per esplorare se stessi e il mondo, per capire la realtà circostante o, almeno, per emozionarsi; oppure si tratta semplicemente di espedienti pubblicitari, scatenati dal meccanismo dell’auto-convincimento, in cui ci sentiamo anche un po’ presi in giro?

Come si diceva all’inizio, la risposta è: «Boh». Nel 2012 il Padiglione di Arte Contemporanea di Milano ha ospitato il Metodo Abramović. Chi partecipò a quell’evento (non tutti, però) ne uscì entusiasta. Da allora ad oggi il successo è aumentato. L’artista segna il nostro tempo, traccia un solco oltre il quale bisogna per forza voltare pagina. Ed è per questo che – piaccia o non piaccia – va apprezzato il suo impatto. Se non altro fa riflettere su una frase contenuta nella Prima Lettera di Giovanni che viene spesso ripresa quando si parla del periodo in cui viviamo, per lo più caratterizzato dal mordi e fuggi, dal rapido e repentino cambio di prospettiva: sic transit gloria mundi (in italiano: così passa la gloria del mondo; in senso lato: come sono effimere le cose del mondo). Questa è la famosa locuzione latina che richiama Marina Abramović e che ce la riporta in tutta la sua forza dirompente. Ci fa toccare con mano l’estrema labilità del nostro essere e delle nostre azioni. Una perfomance per capire, dunque, e per interrogarsi su quanto sia fragile la nostra condizione. L’arte di tutti i tempi ci insegna questo. La performer americana adatta il messaggio al periodo attuale in perenne cambiamento ed è in questo contesto che si sviluppa una riflessione che deve e può andare oltre la parola «boh».

Il gesto diventa perciò una chiave di interpretazione della realtà. Ma il suo significato non è univoco. È relativo perché diversi sono i punti di vista, diversi sono gli sguardi, così come quando ci poniamo di fronte a un’opera d’arte e ognuno percepirà un messaggio che non è uguale a quello di un’altra persona perché parte da una visuale che non è la stessa. L’arte, dunque, insegna la diversità e il rispetto, il confronto e l’ascolto. Non è poco in un universo come il nostro dove sembra che l’abbiano vinta solo la prevaricazione e la prepotenza. Al «boh» iniziale, quindi, si può contrapporre il «proviamo a capirci». Grazie Marina per avercelo insegnato. Lo sapevamo già, ma è sempre meglio ricordarcelo.

La performance del 2012 al Pac di Milano (@Laura Ferrari): chi vi partecipò vi restò estasiato, alcuni però furono delusi.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Il linguaggio è lo specchio del mondo che cambia

Il linguaggio è lo specchio del mondo che cambia

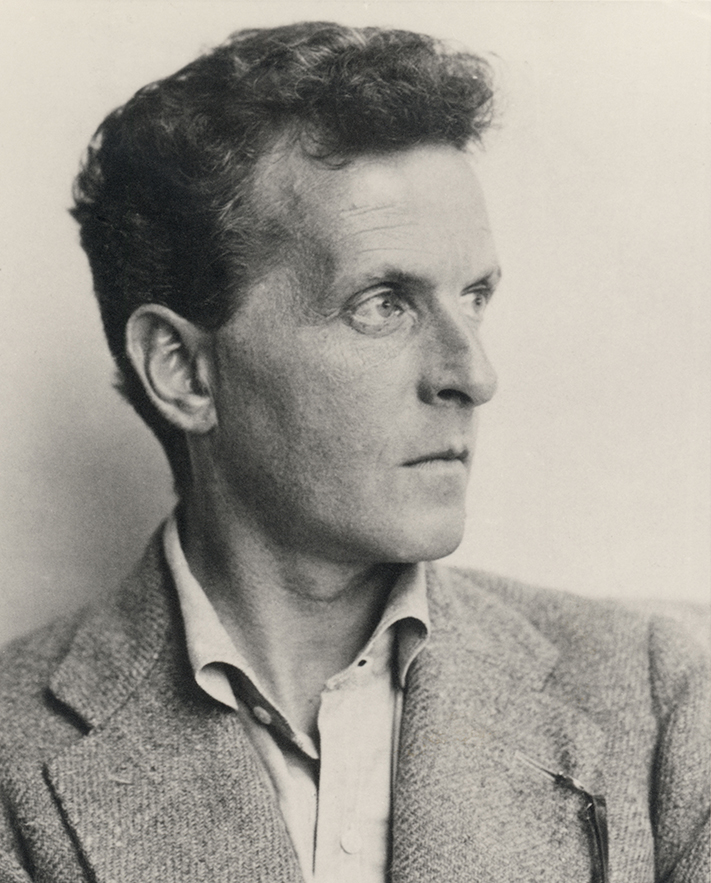

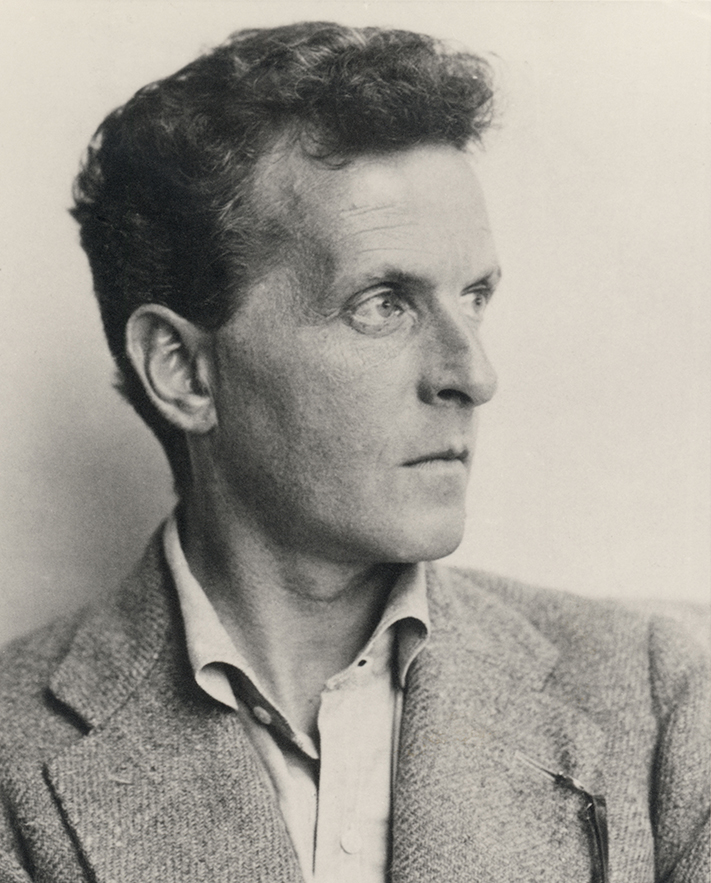

Il limite del mio mondo è il limite del mio linguaggio». Lo diceva Ludwig Wittgestein, uno dei filosofi del Novecento che più ha inciso sul pensiero contemporaneo. La sua frase rappresenta l’esatta decodificazione di quello che sta succedendo nel nostro contesto umano e sociale, infarcito di termini anglofoni e di parole tratte dallo slang che si usa sui social. Un melting pot dentro il quale è difficile orientarsi.

Il linguaggio, quindi, mostra la totale contaminazione dei mondi, e riprende pure la sfida tra reale e virtuale. Dentro questo universo ci si può perdere se non si hanno adeguati strumenti di comprensione e a pagarne le conseguenze sono soprattutto quelli un po’ avanti nell’età che sono rimasti fermi alla semiotica di derivazione classica, quella secondo cui ai segni corrisponde un significato ben specifico. Adesso non è più così: ogni parola nasconde una spiegazione che può essere diversa da quello che ci aspettavamo e ci proietta dentro un mondo che non conosciamo.

In questo mondo si approfondisce la distanza generazionale, si percepisce la differenza tra giovani e meno giovani, si entra dentro un labirinto dal quale è difficile uscire perché, come si diceva all’inizio, non si possiedono gli strumenti per trovare la via d’uscita. Torna, dunque, la spiegazione di Wittgestein che ci conduce dentro quel paradigma che interroga la filosofia del Novecento secondo il quale le risposte alle domande essenziali dell’uomo (chi sono, dove sono, dove vado) non possono trovare una risposta concettuale ma si basano solo ed esclusivamente su quesiti linguistici. Il discorso si fa complesso perché difficile e complicata è la filosofia contemporanea, non è semplice e immediata come quella che ci ricordiamo dal liceo e risale al periodo dell’antica Grecia. Anche questo, d’altronde, è un segnale di come la complessità della società viaggi di pari passi con la sua evoluzione e con la difficoltà di comprensione. Il linguaggio ne è specchio fedele. Ormai stacca – come diceva Marshall Mc Luhan – il significato dal significante e porta dentro quella che invece il sommo Dante definiva la Selva Oscura. Come uscirne? C’è una doppia risposta a questa domanda. Come prima reazione ci si può adeguare al linguaggio che cambia e quindi vestire i panni di supergiovane pur avendo ormai una certa età. L’esperimento non sempre funziona. Spesso è patetico. L’alternativa, come avviene di frequente, sta nell’essere se stessi dentro un mondo che cambia. Ciò non significa arroccarsi, chiudersi come un riccio per pungere tutti quelli che la pensano in maniera diversa, ma adeguarsi ai tempi pur mantenendo la propria autenticità. A partire dal linguaggio.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Il segreto per rimanere giovani in eterno

Il segreto per rimanere giovani in eterno

Si può essere giovani dentro e vecchi fuori. Oppure, viceversa, vecchi dentro e giovani fuori. Oppure, più convenzionalmente, si può essere allineati sulla propria età. Giovani: rivoluzionari, ottimisti, propositivi. Vecchi: nostalgici, pessimisti, conservatori. Ma è davvero così? Non proprio. Per colpa della crisi climatica, dirà qualcuno, scherzandoci su, non ci sono più le mezze stagioni. E nemmeno si possono usare categorie statiche rispetto alla dinamicità di una condizione umana sempre più in balia dei tempi che cambiano a una velocità vorticosa.

Non è sempre stato così. Bisogna prendere atto che la tecnologia ha sconvolto le nostre vite. Le ha proprio ribaltate. Queste rivoluzioni avvengono secondo tempi che non sono assimilabili a un battito di ciglio ma caratterizzano le epoche. Un po’ come quando si è formato il linguaggio. O è stata introdotta la scrittura. Sembra ancora di vederli gli uomini simili a scimmioni (vi ricordate una delle scene iniziali di Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick?) che provano a comunicare con la clava. Solo più tardi arriverà il primo abbozzo di espressione verbale. E via di questo passo.

Riprendendo il filo del discorso siamo in un periodo storico in cui si intersecano e si mescolano le differenze anagrafiche ed è ancora più interessante, allora, andare a leggere la continuazione di quel libro che ha fatto epoca tra gli adolescenti (non solo loro) e che s’intitola “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” di Enrico Brizzi. Aiuta a comprendere molte cose. O meglio, mette nuove domande dentro la nostra mente già bersagliata dagli input che arrivano da mille parti diverse. Ed è per questo che il nuovo libro dello scrittore bolognese centra l’obiettivo. Lo scopo dell’arte, come della letteratura, è di porre degli interrogativi. Nessuno chiede alla cultura di risolvere i guai del mondo ma almeno ci aiuta a capire, ci insegna a chiederci il perché. In questo sta la sua forza e la sua debolezza. Può cambiare il mondo ma non lo dà a vedere perché si nutre di idee, si alimenta di riflessione e di confronto.

Su questi concetti non c’è anagrafe che tenga. Per questo le categorie di giovani e anziani vanno superate: se ci lasciamo condurre dentro i più o meno intricati meandri del nostro pensare e ascoltiamo il suono e la sostanza delle nostre congetture, scopriamo di essere degli eterni adolescenti. Fuori dagli schemi, fuori dagli stereotipi, oltre le convenzioni. Brizzi può accompagnarci in questo percorso, ripartendo da Jack Frusciante per ritrovare quel tempo che non è più (la nostra giovinezza) ma può essere ancora. Dipende solo da noi.

La filosofia del «boh» per andare oltre Marina

La filosofia del «boh» per andare oltre Marina Il linguaggio è lo specchio del mondo che cambia

Il linguaggio è lo specchio del mondo che cambia Il segreto per rimanere giovani in eterno

Il segreto per rimanere giovani in eterno