#Oltre n°4/2022 | Il maestro Enzo e il senso doppio (e vero) della vita

La settimana di Sanremo è un tempo sospeso perché leggero, anzi, leggerissimo, come la musica di Dimartino e Colapesce. Ci sono i tuoi impegni, i tuoi dolori, le tue gioie, il tuo lavoro, i tuoi cari e poi tutt’attorno c’è Sanremo. C’è Sanremo la sera a distrarti, se sei stressato. C’è Sanremo la sera ad abbracciarti, se sei triste. C’è Sanremo la sera a lasciarti divertire, commentando sui social il look strano di Tizio o Caia, se sei ciarliero. C’è Sanremo la sera a farti compagnia, se sei solo o malato a letto. Ma tutto questo lo abbiamo già visto e vissuto.

La settimana di Sanremo è un tempo sospeso perché leggero, anzi, leggerissimo, come la musica di Dimartino e Colapesce. Ci sono i tuoi impegni, i tuoi dolori, le tue gioie, il tuo lavoro, i tuoi cari e poi tutt’attorno c’è Sanremo. C’è Sanremo la sera a distrarti, se sei stressato. C’è Sanremo la sera ad abbracciarti, se sei triste. C’è Sanremo la sera a lasciarti divertire, commentando sui social il look strano di Tizio o Caia, se sei ciarliero. C’è Sanremo la sera a farti compagnia, se sei solo o malato a letto. Ma tutto questo lo abbiamo già visto e vissuto.

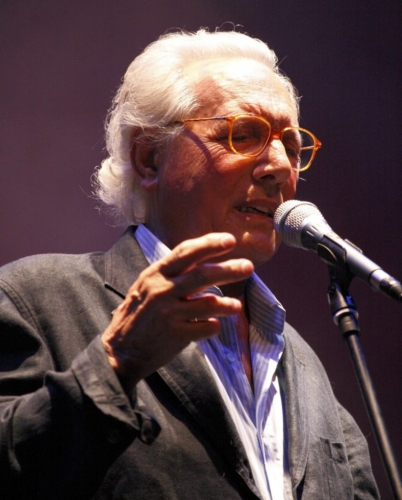

Sanremo a me ricorda soprattutto Enzo Jannacci, anche se ha partecipato soltanto tre o quattro volte. E in questo momento particolare me lo ricorda in modo particolare. Non ho neanche bisogno di guardare la fotografia. Perché uno che su Wikipedia ha la seguente definizione: “cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico, tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra” è evidente che rappresenta meglio di tanti la miscellanea artistica e spettacolare dell’enorme carrozzone del Festival che va avanti quasi da sé. Ma nel maestro Enzo, nel maestro delle acciughe, che sapeva parlare perfino con i limoni, c’è un impasto unico perché è sempre doppio. Un artista che sa contenere un polo e il suo opposto in ogni sua opera e rappresentazione musicale (e no) è un genio perché non ha limiti, è un dono perché non ha uguali.

Ma la sua doppiezza non era finzione perché un polo non escludeva l’altro, anzi, lo rafforzava. Il lievito era proprio l’impasto. È la doppiezza della natura, quindi dell’arte. Il maestro con le scarp del tennis sapeva farti ridere e piangere, assieme. Male e bene, ricchi e poveri, saggi e rompicoglioni, e “quanta fatica per farsi accettare con le canzoni”. Era popolare e raffinatissimo, alto e basso, capace di slanci di entusiasmo e di voglia di vivere, ma anche di occhi umidi di commozione e profonde espressioni di malinconia. Piaceva alla critica dei giornali, ma anche al bar dell’Ortica. Non faceva mai, certo, il palo, ma sfrecciava in motorino per le vie della sua Milano o arrivava con il figlio Paolo, e anche lui maestro, con un’utilitaria in un paesino delle Langhe per un concerto con la stessa semplice ma mai banale normalità con cui saliva sul palco dell’Ariston. Quel grammelot di dialetto e linguaggio forbito, ma sempre comprensibile, di simpatiche sgrammaticature e di stonature perfettamente intonate, e il tutto sempre stilisticamente esatto, ti lascia ogni volta qualcosa appiccicato. “Perché quando un musicista ride… sente che la sua tristezza è buona e allora prende lo strumento e suona”. Tanto per dare l’idea.

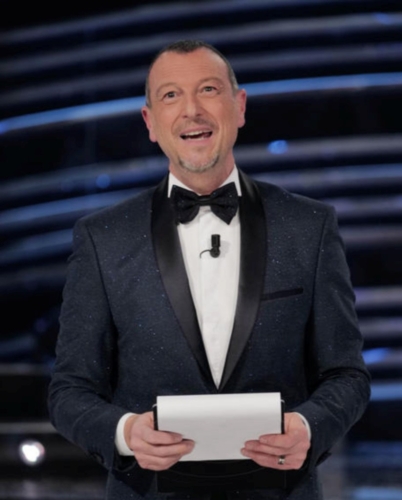

Il Festival di Sanremo è la cosa più antica e giovane che conosca. Basta pensare ai Maneskin, ma non è tanto quello. Perché è ovvio che un bravo direttore artistico come Amadeus ora, o Claudio Baglioni prima, o Fabio Fazio ancora prima, sappia miscelare vecchio e nuovo, melodico e rap, cantanti, cantautori, coppie, gruppi e groupie. Perché Sanremo è Sanremo.

Il Festival di Sanremo è la cosa più antica e giovane che conosca. Basta pensare ai Maneskin, ma non è tanto quello. Perché è ovvio che un bravo direttore artistico come Amadeus ora, o Claudio Baglioni prima, o Fabio Fazio ancora prima, sappia miscelare vecchio e nuovo, melodico e rap, cantanti, cantautori, coppie, gruppi e groupie. Perché Sanremo è Sanremo. Perché piacciono tanto i presidenti della Repubblica? O meglio, perché piacciono tanto gli ultimi presidenti della Repubblica, diciamo da Sandro Pertini in poi, con qualche problema di consenso per Francesco Cossiga, forse allora non capito nell’aver capito la fine della Prima Repubbica, e per Oscar Luigi Scalfaro, ma in fondo anche di un suo bis possibile si parlò? Noi siamo gente difficile da governare, refrattaria al capo perché abbiamo conosciuto un duce, più incline alle regole di quel che si pensa oltre Chiasso (Covid dixit), ma assolutamente sospettosa nei confronti della leadership, qualunque leadership. Qui da noi i leader di governo scadono prima degli yogurt, quando magari in Paesi vicini durano due o tre lustri, mentre quelli di partito vengono considerati più celebrity da reality show che uomini o donne di potere, almeno fino a quando non hanno responsabilità di governo, appunto. I presidenti del Consiglio hanno infatti di solito un anno, massimo due di luna di miele, poi stroppiano, ma tanto in Italia più di quel tempo un governo in media non vive. Ogni tanto vengono rimpianti, ma anni dopo. Invece il presidente della Repubblica, che dura sette anni sette, cioè non poco, piace, piace di più. Si becca sempre, lui, l’applauso più prolungato alla prima della Scala. Perché? Perché da Ciampi a Mattarella passando per Napolitano si è ipotizzata perfino una nuova stagione di sette anni, come fosse una serie Netflix che non vogliamo finisca mai? Intanto perché i nostri padri costituenti, che erano illuminati dallo spirito santo della pace appena sopraggiunta, sono stati dei geni e hanno trovato una quadra costituzionale che impone una elezione molto travagliata, molto pensata, molto negoziata, molto delegata. Tutti questi riti un po’ stucchevoli che da giorni ci accompagnano come in un reality, appunto, sono la ricaduta teatral-burocratica delle voci dei nostri padri costituenti che dicono ai grandi elettori: «Pensateci bene, pensateci bene, ripensateci bene». E a furia di balletti, dialoghi franchi e franchi tiratori, pensa che ti ripensa, alla fine le scelte sono state quasi sempre fortunate. E poi hanno inserito negli articoli che regolano i poteri dei presidenti e il loro modo di essere tante e tali sfumature che nessuno sa bene dire con esattezza se il presidente ha tanti, pochi o medi poteri. La definizione di Sabino Cassese dei poteri a fisarmonica è dunque perfetta. E spiega perché quella è l’unica leadership che amiamo amare. E poi c’è un luogo, il Palazzo del Quirinale, a fare da sfondo e da set alla persona che interpreta il ruolo da protagonista del romanzo della nazione. Ecco, servirebbe un romanzo ambientato al Quirinale. Chissà, magari qualcuno ha già avuto l’idea.

Perché piacciono tanto i presidenti della Repubblica? O meglio, perché piacciono tanto gli ultimi presidenti della Repubblica, diciamo da Sandro Pertini in poi, con qualche problema di consenso per Francesco Cossiga, forse allora non capito nell’aver capito la fine della Prima Repubbica, e per Oscar Luigi Scalfaro, ma in fondo anche di un suo bis possibile si parlò? Noi siamo gente difficile da governare, refrattaria al capo perché abbiamo conosciuto un duce, più incline alle regole di quel che si pensa oltre Chiasso (Covid dixit), ma assolutamente sospettosa nei confronti della leadership, qualunque leadership. Qui da noi i leader di governo scadono prima degli yogurt, quando magari in Paesi vicini durano due o tre lustri, mentre quelli di partito vengono considerati più celebrity da reality show che uomini o donne di potere, almeno fino a quando non hanno responsabilità di governo, appunto. I presidenti del Consiglio hanno infatti di solito un anno, massimo due di luna di miele, poi stroppiano, ma tanto in Italia più di quel tempo un governo in media non vive. Ogni tanto vengono rimpianti, ma anni dopo. Invece il presidente della Repubblica, che dura sette anni sette, cioè non poco, piace, piace di più. Si becca sempre, lui, l’applauso più prolungato alla prima della Scala. Perché? Perché da Ciampi a Mattarella passando per Napolitano si è ipotizzata perfino una nuova stagione di sette anni, come fosse una serie Netflix che non vogliamo finisca mai? Intanto perché i nostri padri costituenti, che erano illuminati dallo spirito santo della pace appena sopraggiunta, sono stati dei geni e hanno trovato una quadra costituzionale che impone una elezione molto travagliata, molto pensata, molto negoziata, molto delegata. Tutti questi riti un po’ stucchevoli che da giorni ci accompagnano come in un reality, appunto, sono la ricaduta teatral-burocratica delle voci dei nostri padri costituenti che dicono ai grandi elettori: «Pensateci bene, pensateci bene, ripensateci bene». E a furia di balletti, dialoghi franchi e franchi tiratori, pensa che ti ripensa, alla fine le scelte sono state quasi sempre fortunate. E poi hanno inserito negli articoli che regolano i poteri dei presidenti e il loro modo di essere tante e tali sfumature che nessuno sa bene dire con esattezza se il presidente ha tanti, pochi o medi poteri. La definizione di Sabino Cassese dei poteri a fisarmonica è dunque perfetta. E spiega perché quella è l’unica leadership che amiamo amare. E poi c’è un luogo, il Palazzo del Quirinale, a fare da sfondo e da set alla persona che interpreta il ruolo da protagonista del romanzo della nazione. Ecco, servirebbe un romanzo ambientato al Quirinale. Chissà, magari qualcuno ha già avuto l’idea. È tornato Dario Brunori, in arte (e che arte!) Brunori Sas. E per chi lo conosce potremmo anche fermarci qui. Punto. Chi invece non lo conosce dovrebbe precipitarsi ad ascoltare Cheap! (titolo uguale al precedente disco nel suono, ma non nel siginificato e nel come si scrive, Cip!). O almeno le prime due canzoni, Yoko Ono e Ode al cantautore. Per chi è nostalgico della musica italiana che fu, ecco, sappia che ritorna Giorgio Gaber, ovviamente Francesco De Gregori, qualcosa di Enzo Jannacci, un certo tipo di Roberto Vecchioni, perfino Pierangelo Bertoli. Tanto lui non s’arrabbia, mi sa, se gli dici che ha dei precedenti, anzi, anche lui è nostalgico nel senso dolce e bello termine, e semmai la mette appunto in ironia: “Ode a Francesco De Gregori da me sempre affiancato da tutti i detrattori”. Per chi è malinconico, ecco c’è Dario che ti regala l’ironia, l’autoironia. Suddito del regno di Milano, mi presento con il cappello in mano, mi inchino alla multinazionale che mi paga per cantare. Più o meno suona così quell’autoironia. E ode a Fabrizio De André, di certo non uno come me, che sono un surrogato prodotto dal mercato. Le ballate più belle del mondo le trovate dentro il sorriso calabro-milanese di Brunori, nei suoi occhiali spessi, nel suo look da vecchio socialista. Poi parte la crociata di Feltrinelli, perché non basta più cantare né cantautorare, bisogna essere un po’ letterati e un po’ attori e un po’ da Premio Tenco come da radio commerciale e nazionale. E ode a Lucio Dalla. E daje tacco e daje di stinch, quanto è buono ‘sto Nastro d’argento. Ma tipo la batteria elettronica… è attiva? È attiva tutta la musica italiana che vale nell’Ep appena uscito. E accidenti all’Italia che non crede più ai santi e nemmeno ai poeti e accidenti anche a voi. Brunori sa, sì perché ha fatto anche una bellissima e stonatissima trasmissione televisiva (raiplay.it/programmi/brunorisa). E accidenti perfino all’Ucraina. Dicevo, Brunori sa essere perfettamente contemporaneo, vivacemente innovativo e tremendamente revival. Praticamente è un classico, uno che sa che per essere presi sul serio non ci si deve sempre prendere troppo sul serio, accidenti anche a noi. C’è anche un pezzo comico di protesta, perfino in italia-latino, ma come sempre “nel mio caso all’acqua de rosas”. Confermo, un pezzo comico di protesta. Questo è la macchina teatrale Brunori Sas, un concentrato dei mestieri delle arti e tutti fatti bene. Una domanda, mi resta: capisco che si possa citare Neruda, da adolescenti, con le tette belle in vista, ma non capisco perché l’ironia sarebbe catto-comunista. Eh, sì, si e ci prende in giro dalla prima all’ultima nota e riga, ma con rispetto, con l’intento di dirsi e di dirci: suvvia, viviamo al meglio, vogliamoci bene, crediamo in qualcosa, magari anche in noi. Bella idea. © RIPRODUZIONE RISERVATA

È tornato Dario Brunori, in arte (e che arte!) Brunori Sas. E per chi lo conosce potremmo anche fermarci qui. Punto. Chi invece non lo conosce dovrebbe precipitarsi ad ascoltare Cheap! (titolo uguale al precedente disco nel suono, ma non nel siginificato e nel come si scrive, Cip!). O almeno le prime due canzoni, Yoko Ono e Ode al cantautore. Per chi è nostalgico della musica italiana che fu, ecco, sappia che ritorna Giorgio Gaber, ovviamente Francesco De Gregori, qualcosa di Enzo Jannacci, un certo tipo di Roberto Vecchioni, perfino Pierangelo Bertoli. Tanto lui non s’arrabbia, mi sa, se gli dici che ha dei precedenti, anzi, anche lui è nostalgico nel senso dolce e bello termine, e semmai la mette appunto in ironia: “Ode a Francesco De Gregori da me sempre affiancato da tutti i detrattori”. Per chi è malinconico, ecco c’è Dario che ti regala l’ironia, l’autoironia. Suddito del regno di Milano, mi presento con il cappello in mano, mi inchino alla multinazionale che mi paga per cantare. Più o meno suona così quell’autoironia. E ode a Fabrizio De André, di certo non uno come me, che sono un surrogato prodotto dal mercato. Le ballate più belle del mondo le trovate dentro il sorriso calabro-milanese di Brunori, nei suoi occhiali spessi, nel suo look da vecchio socialista. Poi parte la crociata di Feltrinelli, perché non basta più cantare né cantautorare, bisogna essere un po’ letterati e un po’ attori e un po’ da Premio Tenco come da radio commerciale e nazionale. E ode a Lucio Dalla. E daje tacco e daje di stinch, quanto è buono ‘sto Nastro d’argento. Ma tipo la batteria elettronica… è attiva? È attiva tutta la musica italiana che vale nell’Ep appena uscito. E accidenti all’Italia che non crede più ai santi e nemmeno ai poeti e accidenti anche a voi. Brunori sa, sì perché ha fatto anche una bellissima e stonatissima trasmissione televisiva (raiplay.it/programmi/brunorisa). E accidenti perfino all’Ucraina. Dicevo, Brunori sa essere perfettamente contemporaneo, vivacemente innovativo e tremendamente revival. Praticamente è un classico, uno che sa che per essere presi sul serio non ci si deve sempre prendere troppo sul serio, accidenti anche a noi. C’è anche un pezzo comico di protesta, perfino in italia-latino, ma come sempre “nel mio caso all’acqua de rosas”. Confermo, un pezzo comico di protesta. Questo è la macchina teatrale Brunori Sas, un concentrato dei mestieri delle arti e tutti fatti bene. Una domanda, mi resta: capisco che si possa citare Neruda, da adolescenti, con le tette belle in vista, ma non capisco perché l’ironia sarebbe catto-comunista. Eh, sì, si e ci prende in giro dalla prima all’ultima nota e riga, ma con rispetto, con l’intento di dirsi e di dirci: suvvia, viviamo al meglio, vogliamoci bene, crediamo in qualcosa, magari anche in noi. Bella idea. © RIPRODUZIONE RISERVATA Anche l’idea che una fotografia sia una grande menzogna è un po’ come la scoperta dell’acqua calda. L’obiettivo di una macchina fotografica è sempre un punto di vista particolare: può escludere elementi della realtà, distorcendo la comprensione del luogo ritratto, o può modificarne la natura con effetti banali provocati da accorgimenti altrettanto semplici, per chi (a differenza del sottoscritto) se ne intende, come il tempo di esposizione. Ma per scoprire che possa essere una menzogna globale sono dovuto andare quasi fino al Polo nord. Lo so, scusate, forse sono un po’ gnucco. Ma come, non sai – direte – che esiste photoshop e che la modella tal delle tali o l’attore tal dei tali sono meno lontani da noi comuni mortali di quel che sembra grazie a photoshop, appunto, o a una qualunque app gratuita che trovi in rete, ti toglie le rughe e ti fa avere una immagine profilo di whatsapp che chiama corteggiatori o corteggiatrici? Certo che sì, ho buoni consulenti digitali attorno e non sono poi così indietro, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’aurora boreale, il vento solare, il sole di mezzanotte, le previsioni di una stazione spaziale a 45 minuti dalla terra. Mammia mia, tutto così poetico anche nei termini.

Anche l’idea che una fotografia sia una grande menzogna è un po’ come la scoperta dell’acqua calda. L’obiettivo di una macchina fotografica è sempre un punto di vista particolare: può escludere elementi della realtà, distorcendo la comprensione del luogo ritratto, o può modificarne la natura con effetti banali provocati da accorgimenti altrettanto semplici, per chi (a differenza del sottoscritto) se ne intende, come il tempo di esposizione. Ma per scoprire che possa essere una menzogna globale sono dovuto andare quasi fino al Polo nord. Lo so, scusate, forse sono un po’ gnucco. Ma come, non sai – direte – che esiste photoshop e che la modella tal delle tali o l’attore tal dei tali sono meno lontani da noi comuni mortali di quel che sembra grazie a photoshop, appunto, o a una qualunque app gratuita che trovi in rete, ti toglie le rughe e ti fa avere una immagine profilo di whatsapp che chiama corteggiatori o corteggiatrici? Certo che sì, ho buoni consulenti digitali attorno e non sono poi così indietro, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo l’aurora boreale, il vento solare, il sole di mezzanotte, le previsioni di una stazione spaziale a 45 minuti dalla terra. Mammia mia, tutto così poetico anche nei termini. L’idea che non giochi più in Italia non è poi così grave per un calciatore che ha rischiato di non vivere più e di non giocare più. La cosa più intollerabile, più ingiusta, più inelegante – credo non soltanto per noi innamorati che viviamo nelle ombre malinconiche che colmano la distanza tra il nero e l’azzurro – è che non giochi più con quella maglia lì. È come un puzzle, la vita è come un puzzle e il calcio spesso ne è lo specchio fedele, troppo fedele, tanto da far male, quando la notizia è brutta. Platini e la maglia di quella squadra là. Falcao e la maglia della Roma. Maldini e la maglia del Milan. Maradona e la maglia del Napoli. Ci sono coppie di soggetti che puoi tenere distanti ma non puoi cancellare, non puoi scoppiare. La simbiosi non è un effetto di scelte, non è un fatto che analizzi ex post, è una natura comune che deriva ex ante. Le affinità elettive non si creano con i fatti, la simbiosi tra un giocatore e una squadra non si crea con il giocare tanti anni con quella maglia lì, sono i fatti che sono frutti che derivano da affinità elettive. Ci sono pezzetti, nella vita, che si incastrano perfettamente e mostrano la figura in tutto il suo splendore e pezzetti che, anche se sembrava che sì, non s’incastrano neanche a colpi di martello. Ci sono giocatori fatti per giocare con quella maglia lì. Il suo caracollare dolce. Il suo sorriso mesto ma leale in panchina. La sua stempiatura saggia. Le sue dichiarazioni sempre dentro le righe, mentre continuava a entrare e a giocare perfettamente tra le linee. Il suo segnare i gol decisivi quasi chiedendo grazie di essere stato messo (dalla sorte) al momento giusto nel posto giusto. Le sue punizioni con quella maglia lì sovvertivano il concetto insito nel termine: non puniva il portiere avversario, lo graziava da ogni colpa, visto che un’eventuale sua colpa sarebbe stata indispensabile e funzionale al suo gesto letterario. Il suo cadere in avanti agli Europei. Il suo essere abbracciato dai compagni. Il suo essere accudito – e voi lo chiamereste mai caso? – dal capitano della sua nazionale che milita nella prima, seconda squadra di Milano. Il suo ritorno tra gli altri compagni per baci e altri abbracci. Il suo cuore. Il suo 24 come le ore del giorno. Il suo vedere l’azione prima di scalpellare il marmo del gioco per farne venire fuori la verticalizzazione giusta. Il suo cortese attendere. Il suo cortese accelerare. Il suo cortese temporeggiare. Il suo cortese ritornare, perché se noi poi quello là chi lo sente. Il suo cortese fare il proprio dovere sempre con un tocco diverso dai comuni mortali. Il suo sguardo nostalgico è la chiave di tutto. La prova provata sul campo che avere gli occhi un po’ tristi significa poi non piagnucolare mai. Che dire del poeta danese? Che da oggi i colori sociali dell’Inter saranno il nero, l’azzurro e l’oro Eriksen.

L’idea che non giochi più in Italia non è poi così grave per un calciatore che ha rischiato di non vivere più e di non giocare più. La cosa più intollerabile, più ingiusta, più inelegante – credo non soltanto per noi innamorati che viviamo nelle ombre malinconiche che colmano la distanza tra il nero e l’azzurro – è che non giochi più con quella maglia lì. È come un puzzle, la vita è come un puzzle e il calcio spesso ne è lo specchio fedele, troppo fedele, tanto da far male, quando la notizia è brutta. Platini e la maglia di quella squadra là. Falcao e la maglia della Roma. Maldini e la maglia del Milan. Maradona e la maglia del Napoli. Ci sono coppie di soggetti che puoi tenere distanti ma non puoi cancellare, non puoi scoppiare. La simbiosi non è un effetto di scelte, non è un fatto che analizzi ex post, è una natura comune che deriva ex ante. Le affinità elettive non si creano con i fatti, la simbiosi tra un giocatore e una squadra non si crea con il giocare tanti anni con quella maglia lì, sono i fatti che sono frutti che derivano da affinità elettive. Ci sono pezzetti, nella vita, che si incastrano perfettamente e mostrano la figura in tutto il suo splendore e pezzetti che, anche se sembrava che sì, non s’incastrano neanche a colpi di martello. Ci sono giocatori fatti per giocare con quella maglia lì. Il suo caracollare dolce. Il suo sorriso mesto ma leale in panchina. La sua stempiatura saggia. Le sue dichiarazioni sempre dentro le righe, mentre continuava a entrare e a giocare perfettamente tra le linee. Il suo segnare i gol decisivi quasi chiedendo grazie di essere stato messo (dalla sorte) al momento giusto nel posto giusto. Le sue punizioni con quella maglia lì sovvertivano il concetto insito nel termine: non puniva il portiere avversario, lo graziava da ogni colpa, visto che un’eventuale sua colpa sarebbe stata indispensabile e funzionale al suo gesto letterario. Il suo cadere in avanti agli Europei. Il suo essere abbracciato dai compagni. Il suo essere accudito – e voi lo chiamereste mai caso? – dal capitano della sua nazionale che milita nella prima, seconda squadra di Milano. Il suo ritorno tra gli altri compagni per baci e altri abbracci. Il suo cuore. Il suo 24 come le ore del giorno. Il suo vedere l’azione prima di scalpellare il marmo del gioco per farne venire fuori la verticalizzazione giusta. Il suo cortese attendere. Il suo cortese accelerare. Il suo cortese temporeggiare. Il suo cortese ritornare, perché se noi poi quello là chi lo sente. Il suo cortese fare il proprio dovere sempre con un tocco diverso dai comuni mortali. Il suo sguardo nostalgico è la chiave di tutto. La prova provata sul campo che avere gli occhi un po’ tristi significa poi non piagnucolare mai. Che dire del poeta danese? Che da oggi i colori sociali dell’Inter saranno il nero, l’azzurro e l’oro Eriksen.