IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Non c’è del marcio in Danimarca, non più di tanto in Borgen (tre stagioni, più una, l’ultima da vedere e nuova, su Netflix), sebbene le atmosfere shakespiriane non manchino certo, naturalmente. C’è la politica e le sue due facce dall’antica Grecia al pratone di Pontida, senza passare per House of Cards (non è paragonabile in nulla): il cuore e la mente, le emozioni e il cinismo, la madre scafata, ex premier e neoministra degli Esteri e leader di un nuovo partito da lei fondato, e il figlio ideal-ambientalista che rischia la condanna penale e si mette in scia dell’augusta genitrice pur di far carriera, presto e bene. Ma non era idealista? Ma non era giovane?

Non c’è del marcio in Danimarca, non più di tanto in Borgen (tre stagioni, più una, l’ultima da vedere e nuova, su Netflix), sebbene le atmosfere shakespiriane non manchino certo, naturalmente. C’è la politica e le sue due facce dall’antica Grecia al pratone di Pontida, senza passare per House of Cards (non è paragonabile in nulla): il cuore e la mente, le emozioni e il cinismo, la madre scafata, ex premier e neoministra degli Esteri e leader di un nuovo partito da lei fondato, e il figlio ideal-ambientalista che rischia la condanna penale e si mette in scia dell’augusta genitrice pur di far carriera, presto e bene. Ma non era idealista? Ma non era giovane?

Tutto Borgen ruota attorno alla mezza coda di cavallo di Birgitte Nyborg, cioè l’attrice Sidse Babett Knudsen, che nella fiction come nella vita è una donna fiera della sua età di passaggio e del suo straordinario modo di arricciare il naso sorridendo e affascinando. Certo, la competizione-collaborazione con la nuova prima ministra, più giovane, più social, più in ascesa, più temuta, non promette mai nulla di buono, ma non esplode neanche nella svilente autocommiserazione della stessa Nyborg. Una gigante, sempre. Perché, appunto, tutta la serie ruota comunque attorno a lei, perché è lei che indossa nei suoi tailleur tutti gli interrogativi di chi in politica ha il carisma della leadership ma nella vita lo stigma di più di qualche fallimento, magari causato dallo spirito di sacrificio devoto al fuoco sacro del gioco parlamentare, al principio dirigente del del governo e del partito. Ma che senso ha avere il potere, se poi si è costretti ai compromessi? Che senso ha avere alleati, se poi si è costretti a guardarsi le spalle dai loro possibili e probabili tradimenti? Che senso ha avere rivali, e perfino nemici acerrimi, se poi li assumi come consulenti per l’immagine e la comunicazione? Che senso ha avere idee chiare in campagna elettorale, se poi le stesse diventano malleabili nel governo quotidiano della realtà, artica e no? Non ho cambiato idea, io mi adeguo, dice Birgitte. Ecco, pare questa la morale politica e converrete che non c’è del marcio, c’è del realismo un po’ insano. Ma allora che cos’è il realismo applicato all’agire politico, dentro e fuori il palazzo, dentro e fuori i social media, dentro e fuori le discussioni in famiglia? Forse, ma non è un’idea chiara, è solo un tentativo di adeguamento, è la ricerca attimo per attimo dell’equilibrio tra opposte pulsioni, che nella vita non mancano mai, tra opposte convenienze, che nella politica abbondano sovente, e tra avversi principi, che nelle conversazioni sono sempre utili ad appoggiare le nostre possibilità, il dove arriviamo con le nostre forze per mettere punto e guardare l’effetto che ha fatto. E l’effetto che ha fatto è il figlio del potere personale e della situazione reale, che dormono nello stesso letto. È la politica, stupido.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Gianni Clerici, quello del tennis, da Erba o giù di lì, scriveva come viveva e viveva come scriveva. Elegante, leggero, appassionato sempre, ma con il garbo di un gesto bianco. Sottovoce. Tra Piero Chiara e Mario Soldati, era uno scrittore vero prestato allo sport, come tanti scrittori veri peraltro, vero anche e soprattutto nel senso di sincero. Dire il Brera del tennis – Gianni e Gianni – sarebbe banale e ingiusto per tutti e due. Però poi si trovavano all’osteria per davvero, magari anche con Mario.

Il signor Clerici innanzitutto raccontava, anche in prima persona perché viviamo in prima persona, certamente spesso divagando molto, ma è la vita che divaga, dunque non si può non fare. Lui diceva solo “scriba”, ma un po’ mentiva stavolta, era una grande vanteria nascosta, perché lo sapeva di essere bravo, e comunque per lui il tennis era la prosecuzione della letteratura con altri mezzi. O viceversa, “come preferite”, avrebbe sussurrato mentre ti spiegava che il papà di John era molto preoccupato di John, “siamo diventati amici, ma a John non l’abbiamo mai detto, se no si arrabbia”. E poi quella venerazione per la o le Williams, ma non ricordo quale, era tanto per divagare. Perché l’idea per lui era di non essere mai di peso, mai pesante, anche per questo motivo raccontava che la tal definizione gliel’aveva detta tizio, magari il taxista o il cuoco di una sera tardi o qualche amico intellettuale, sottointeso “più intellettuale di me”, ma il sospetto è che non fosse mai vero. Era sempre lui l’autore di tutto quello che gli girava di dire. Gli piaceva prendere la giusta distanza da se stesso, come dalla rete in attacco o dalla riga di fondo al servizio. Sembrava sempre scusarsi della sua presenza, invece era gentilezza, dote rara ma per lui prima, snob con nobilitate. Entrava in una telecronaca con il suo amico e compagno di viaggio, Rino Tommasi, come nel ristorante dove assiste al primo furtivo e amoroso incontro tra Steffi Graff e Andrè Agassi, in Australia, sempre un po’ in punta di piedi. E poi, se non è il caso, non ne scrive: non era lì per il gossip, “ero lì per il tennis”. Sapeva dare sentenze di una nettezza inaudita – Roger dovrebbe smettere, colpa degli sponsor, purtroppo non vincerà più uno slam – ma sempre con il tocco soave di una demi-volée o di uno smorzata.

Ha giocato a tennis sempre. Ha scritto sempre. Ha sempre preso l’ultimo treno per casa, ma se gli mandavi una macchina a prenderlo per venire in tv o a parlare del suo lavoro a un premio giornalistico accettava – se non era di peso – così guardava il panorama, ripensava a una partita o una cena e ricordava il papà che forse lo voleva imprenditore, ma lui doveva scrivere, giocare ed entrare nella Hall of fame non certo solo del tennis.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Spesso, parlando con amici, faccio un gioco. Dico quella che per me è una provocazione, ma in realtà penso contenga una parziale verità: si può intuire il carattere di una persona anche chiedendo da che città viene. Diciamo che è un gioco simile a quello che si può fare chiedendo il segno zodiacale.

Da scorpione, mezzo piemontese, falso e cortese (si scherza eh), e mezzo lombardo, polentone e bauscia, ho infatti sempre pensato che i luoghi comuni legati alle città siano abbastanza veri. O per lo meno se sono diventati luoghi comuni un motivo ci sarà, no? Certo, non è per nulla politicamente corretto dirlo e ovviamente nel generalizzare c’è sempre una buona, anzi, cattiva dose di errore e di presunzione. Non entro nel merito e tantomeno nel dettaglio per non offendere nessuno, ma pensateci: le caratteristiche che di solito associamo, influenzati da film e libri e racconti e amici, a chi viene dalla città X sono spesso riscontrabili nella realtà. Non è un caso che ogni città italiana abbia la sua maschera, fatta di caratteristiche marcate, di luoghi comuni estremizzati e caricaturizzati. Leggendo poi il bel libro di Paolo Maggioni, giornalista Rai e ora scrittore simpaticamente noir & mistery, autore de La calda estate del commissario Casablanca (Sem), mi è venuto in mente che le città poi si prestano spesso, soprattutto a uno e un solo genere letterario e/o cinematografico. È come se avessero un colore che le connota per genere come in uno scaffale di una libreria.

Se penso a Milano, alla questura, ai quartieri periferici e alle vite periferiche (vedi Blocco 181, ora su Sky e su Now), ai parcheggi sotterranei raccontati da Maggioni in un intreccio di trame attuali e interessanti, mi vengono in mente polizie, anni di piombo, un po’ di politica ma spesso con un taglio da cronaca almeno giudiziaria, diciamo giallo o noir. Venezia è bordeaux, come i drappi alle finestre, suoni di danze da signori, tutto film in costume e nobili e palazzi e misteri buffi ma raffinati. Se dici Firenze, c’è dell’artistico (e del comico), senza dubbio azzurro (o viola). Se ricordi Torino, assomiglia alla Milano di Giorgio Scerbanenco o di Giorgio Fontana, ma con un di più di freddo e un di meno di caos e molto buon senso operoso e fiero, tra qualche chiacchiera da tinello, con tratti poetico-malinconici, alla Ceronetti, alla Fruttero e Lucentini. Direi granata, o un mix di bianco e nero, grigio. Napoli è rosso teatro e cuore, commedia ma con amore, amore ma con il sorriso, e se si piange, è a catinelle. Roma i colori li ha tutti, dal nero suburra al bianco soglio pontificio passando per il biondo Tevere sulla biga di uno 007 girato a fianco del Colosseo: chi ha vocazioni imperiali è luogo globale. Se poi uno pensa che l’Italia è il paese raccontato con i più netti luoghi comuni nazionali, si coglie quanto sia assurdo (ma sincero) generalizzare, soprattutto nella patria delle mille maschere, dei mille campanili e dei mille colori.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

I nostri ricordi sono profumi, odori, essenze. Non in senso metaforico, proprio in senso letterale. L’idea (non nuova) mi è ritornata leggendo un bellissimo libro in cui l’autore diceva una cosa verissima: nei miei ricordi felici c’è sempre una pineta. Lui, Antonio Pascale, parlava di aghi di pini da sentire sotto piedi nudi e ragazzini. Però anche questo è un profumo, anche le immagini lo diventano nelle nostre menti e soprattutto nei nostri cuori raffreddati dalla quotidianità.

I nostri ricordi sono profumi, odori, essenze. Non in senso metaforico, proprio in senso letterale. L’idea (non nuova) mi è ritornata leggendo un bellissimo libro in cui l’autore diceva una cosa verissima: nei miei ricordi felici c’è sempre una pineta. Lui, Antonio Pascale, parlava di aghi di pini da sentire sotto piedi nudi e ragazzini. Però anche questo è un profumo, anche le immagini lo diventano nelle nostre menti e soprattutto nei nostri cuori raffreddati dalla quotidianità.

La nostra memoria viene attivata da profumi, i nostri rammenti del passato sono odori che soltanto noi riconosciamo come nostri, che soltanto noi sappiamo (ri)miscelare con parole, piatti, abracci e litigate. E non li riusciamo a spiegare, a descrivere, a volte nemmeno a identificare, quei profumi trigger, quei grilletti premuti di pace interiore. Perché i ricordi sono così: come fai a esprimerli, soprattutto mentre li stai vivendo, godendo, curando? Il mare, per me, è un profumo secco e ventilato che sentivo appena poggiavo il primo piede in suolo sardo. Oleandri? Forse, anche. L’estate per me è clima da tinello, fiori di zucca fritti ma dolci, gnocchi di patate e appretto di sottovesti di nonna o lacca di pettinatrice. Il mare, per tutti noi, è il profumo industriale di una crema doposole. Delle case dei nostri lutti più cari e dolorosi ricordiamo soprattutto l’odore: apri quella porta e c’è, chiudi quella porta e non c’è più. E vai a ricercarlo in sciarpe, oggetti. Un tempo si mettevano conchiglie e sabbie in barattoli, penso fosse proprio per questa meritoria e illusoria speranza di chiudere dentro un luogo a portata di mano un’esperienza e un affetto a portata di malinconia. Impossibile. La sera, per me, era un profumo di grilli che smetteva mai, muffa e umido le raccolte dei funghi, sciolina e freddo le vacanze a sciare, borbottii di sughi e conserve i settembre di lacrime e pianti – fine estate, fine vacanza, fine spensieratezza, fine sere tardi – un attimo prima dell’appello in classe, essendo peraltro molto spesso il primo dell’alfabeto. Fai presto. Un giorno, studiando in biblioteca, tra codici e combinati disposti di norme, sentii una vaniglia mista a qualcosa. Doveva esserci lei, a studiare poco più in là. Alzai lo sguardo tra le volte alla Harry Potter, guardai, guardai, ma non avevo dubbi, l’amica era là, anni dopo l’ultima volta, molto più brava e molto più bella tra codici e combinati disposti perfettamente applicati al suo futuro. Nei ricordi anche i rumori – lo stadio e il tifo – diventano odori – salamelle e caldarroste. Nei ricordi anche i paesaggi diventano profumi, tigli, pini romani. Pitosforo. Ecco, Roma è essenzialmente la capitale imperiale dei profumi (e purtroppo anche degli odori).

Il nostro corpo ha cinque sensi e la nostra vita infinite ambientazioni, ma soltanto un senso è in grado di farci sfogliare l’album dei ricordi, girare le pagine e passare da una dimensione a un’altra. Così, a naso, soprattutto uno.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Un cane in casa? Una cosa senza senso. La fatica: sveglia presto, per portarlo fuori; quante volte mangia al giorno? E poi capire se il cane che ti viene incontro, mentre lo porti fuori, la sera, è congeniale al suo giocare oppure causa di un problema, magari di una lite, roba di segnare il territorio. E poi i forasacchi, che è pure stagione, mannaggia. E poi umido oppure crocchette? Qualcuno rovina un mobile, altri sono bravissimi. Un cane in casa? Maddai, no, meglio un gatto: più autonomo e meno impegnativo. Giusto. Però poi un cane in casa, dicono psicologi delle migliori Università del mondo (non ho verificato, ma qualcosa si trova se cercate in rete), porta il buon umore. Metti per esempio. Se una coppia sta per separarsi, perché “stare” è la cosa più difficile del mondo, soprattutto in un mondo che fa del divenire rapidissimo e istintualissimo la normalità, e perché l’abbraccio del sacramento a volte fa fatica, ecco, un cane che salta, che sbraita, che esige, riporta il buon umore: non giudica, non impone, non contesta. Ovviamente la figlia o il figlio aveva promesso che se ne sarebbe occupata lei o lui, ma tu, in fondo al cuore, in un posto molto nascosto e molto tuo, lo sapevi e lo speravi: toccherà a me occuparmene, ovviamente. Poi lui o lei poggia il collo sulla tua gamba, in silenzio, quando hai l’influenza, e non esige troppo, e tu pensi: meno male, me ne occupo io. Questa cosa, davvero, non l’ho mai capita: com’è che gli animali capiscono che tu non stai bene? E non ti rompono. E non fanno sacrifici. E ti accettano come sei, basta che alla fine pensi a loro. Però poi devi ricordare tante cose e te le segni: le vaccinazioni, i farmaci per le pulci, e portarlo fuori, la sera tardi. C’è una società occulta – sappiatelo – è composta dagli accompagnatori di cani di sera tardi fuori. Qualcuno è in pigiama. Qualcuno si riveste di tutto punto solo perché deve portare fuori il cane. Qualcuno, troppo stanco o troppo pigro, mette una specie di pannolino largo e lungo e in casa, sperando che lui o lei capisca che lì deve farla. Un cane in casa? Una cosa, del tutto, senza senso. Sono nato non conoscendoli, gli animali. Sono cresciuto temendoli, gli animali, colpa di quella volta che con un fucile giocattolo in mano, io, quell’enorme cane lupo mi inseguì, allora attraversai senza guardare la strada, nonno mi sgridò, il cane lupo lunghissimo mi buttò giù. Io non capivo molto, forse nulla. Però l’esperienza mi ha raccontato di un mondo fatto di un cane che quando stai male lo capisce e sta cauto, quando stai bene ti invita uscire e a sorridere, quando sei tu, calmo, ti aspetta e se arrivi te lo fa capire che è un gioia. Naturale, animale.

Un cane in casa? Una cosa senza senso. La fatica: sveglia presto, per portarlo fuori; quante volte mangia al giorno? E poi capire se il cane che ti viene incontro, mentre lo porti fuori, la sera, è congeniale al suo giocare oppure causa di un problema, magari di una lite, roba di segnare il territorio. E poi i forasacchi, che è pure stagione, mannaggia. E poi umido oppure crocchette? Qualcuno rovina un mobile, altri sono bravissimi. Un cane in casa? Maddai, no, meglio un gatto: più autonomo e meno impegnativo. Giusto. Però poi un cane in casa, dicono psicologi delle migliori Università del mondo (non ho verificato, ma qualcosa si trova se cercate in rete), porta il buon umore. Metti per esempio. Se una coppia sta per separarsi, perché “stare” è la cosa più difficile del mondo, soprattutto in un mondo che fa del divenire rapidissimo e istintualissimo la normalità, e perché l’abbraccio del sacramento a volte fa fatica, ecco, un cane che salta, che sbraita, che esige, riporta il buon umore: non giudica, non impone, non contesta. Ovviamente la figlia o il figlio aveva promesso che se ne sarebbe occupata lei o lui, ma tu, in fondo al cuore, in un posto molto nascosto e molto tuo, lo sapevi e lo speravi: toccherà a me occuparmene, ovviamente. Poi lui o lei poggia il collo sulla tua gamba, in silenzio, quando hai l’influenza, e non esige troppo, e tu pensi: meno male, me ne occupo io. Questa cosa, davvero, non l’ho mai capita: com’è che gli animali capiscono che tu non stai bene? E non ti rompono. E non fanno sacrifici. E ti accettano come sei, basta che alla fine pensi a loro. Però poi devi ricordare tante cose e te le segni: le vaccinazioni, i farmaci per le pulci, e portarlo fuori, la sera tardi. C’è una società occulta – sappiatelo – è composta dagli accompagnatori di cani di sera tardi fuori. Qualcuno è in pigiama. Qualcuno si riveste di tutto punto solo perché deve portare fuori il cane. Qualcuno, troppo stanco o troppo pigro, mette una specie di pannolino largo e lungo e in casa, sperando che lui o lei capisca che lì deve farla. Un cane in casa? Una cosa, del tutto, senza senso. Sono nato non conoscendoli, gli animali. Sono cresciuto temendoli, gli animali, colpa di quella volta che con un fucile giocattolo in mano, io, quell’enorme cane lupo mi inseguì, allora attraversai senza guardare la strada, nonno mi sgridò, il cane lupo lunghissimo mi buttò giù. Io non capivo molto, forse nulla. Però l’esperienza mi ha raccontato di un mondo fatto di un cane che quando stai male lo capisce e sta cauto, quando stai bene ti invita uscire e a sorridere, quando sei tu, calmo, ti aspetta e se arrivi te lo fa capire che è un gioia. Naturale, animale.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

La digitalizzazione è essenzialmente una forma di smaterializzazione. Come prima il telefono aveva i fili ora non più; per la verità già la trasmissione via etere – radio e tv – era un forma di smaterializzazione, come il cinema lo era del teatro greco-romano. Qui però il processo di smaterializzazione collettiva e repentina sta raggiungendo livelli molto elevati, anche per colpa di quell’acceleratore prodigioso che è stato un virus pericoloso. Come prima la musica era su oggetti ora non più. Come prima i libri occupavano stanze ricche di librerie ora non più: possono stare dentro un piccolo oggetto nero – sì, pur sempre un oggetto è, ma molto molto ridotto – riposto dentro al comodino o addirittura in tasca. Potresti tenere tutta o quasi la letteratura russa – sì, russa perché è letteratura, cultura, storia di un popolo, non di un autocrate – in uno spazio poco più grande di un portafoglio. Ma se la digitalizzazione è smaterializzazione, cioè se gli oggetti diventano file e dunque lo spazio si libera dalle cose, ha ancora senso collezionare oggetti, di qualunque tipo essi siano?

La digitalizzazione è essenzialmente una forma di smaterializzazione. Come prima il telefono aveva i fili ora non più; per la verità già la trasmissione via etere – radio e tv – era un forma di smaterializzazione, come il cinema lo era del teatro greco-romano. Qui però il processo di smaterializzazione collettiva e repentina sta raggiungendo livelli molto elevati, anche per colpa di quell’acceleratore prodigioso che è stato un virus pericoloso. Come prima la musica era su oggetti ora non più. Come prima i libri occupavano stanze ricche di librerie ora non più: possono stare dentro un piccolo oggetto nero – sì, pur sempre un oggetto è, ma molto molto ridotto – riposto dentro al comodino o addirittura in tasca. Potresti tenere tutta o quasi la letteratura russa – sì, russa perché è letteratura, cultura, storia di un popolo, non di un autocrate – in uno spazio poco più grande di un portafoglio. Ma se la digitalizzazione è smaterializzazione, cioè se gli oggetti diventano file e dunque lo spazio si libera dalle cose, ha ancora senso collezionare oggetti, di qualunque tipo essi siano?

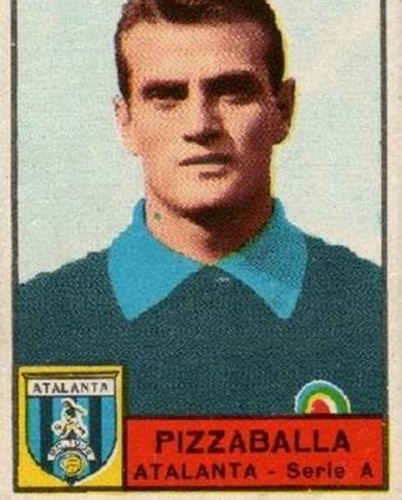

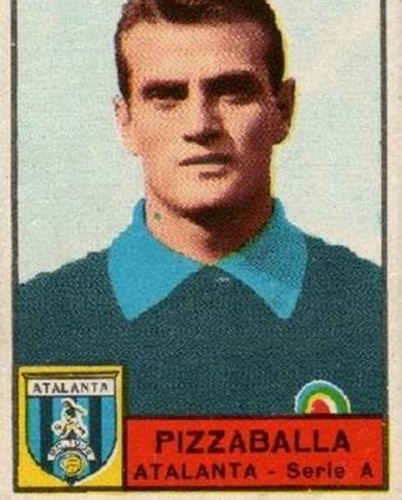

L’interrogativo può sembrare capzioso od ozioso, eppure inizia a entrare nelle nostre case. Ha senso tenere i cd del cantante preferito, ora che tutta la musica che vuoi ti sta nel telefonino? Non è meglio passare ai libri digitali, così liberiamo spazio in casa e i volumi magari li regaliamo alla biblioteca comunale? No, io non ci riesco, il libro ho bisogno di toccarlo, sfogliarlo, perfino annusarlo. E l’album delle figurine? In questo caso il tema, l’interrogativo è duplice e si sdoppia per colpa della natura specifica della digitalizzazione. La smaterializzazione, infatti, dà di sé una percezione di infinito: posso avere tutta la musica che voglio via telefono, come tutti i libri, come tutte le foto, che poi non ne trovo mai una di carta da mettere in una cornice in casa. Anche l’album delle figurine a me dava quella sensazione: credo di non averne mai finito uno, eppure lo volevo, era un oggetto che proteggevo con cura, che riparavo con scotch, che mostravo con fierezza, nascondendo, come nel gioco della seduzione o in un’interrogazione a scuola, le lacune. Ecco, collezionare cose oggi ha senso o no? Oggi che con un clic o googolando su Internet trovi tutto? Il senso dipende dalla persona, il che è una cosa bella. Il senso del collezionare cose diventa ancora più profondo, per chi ha bisogno del fisico per cullare la propria passione, proprio perché tutto il resto è smaterializzato. Per chi invece non ha mai avuto questa esigenza di materia, si liberano spazi in casa, ma si creano rischi sul futuro. È più facile che arrivino tra tre o quattro secoli oggetti o file? Ricerche istantanee o collezioni? Per ora scrivendo Pizzaballa sul web la figurina introvabile ti compare subito.

Non c’è del marcio in Danimarca, non più di tanto in Borgen (tre stagioni, più una, l’ultima da vedere e nuova, su Netflix), sebbene le atmosfere shakespiriane non manchino certo, naturalmente. C’è la politica e le sue due facce dall’antica Grecia al pratone di Pontida, senza passare per House of Cards (non è paragonabile in nulla): il cuore e la mente, le emozioni e il cinismo, la madre scafata, ex premier e neoministra degli Esteri e leader di un nuovo partito da lei fondato, e il figlio ideal-ambientalista che rischia la condanna penale e si mette in scia dell’augusta genitrice pur di far carriera, presto e bene. Ma non era idealista? Ma non era giovane?

Non c’è del marcio in Danimarca, non più di tanto in Borgen (tre stagioni, più una, l’ultima da vedere e nuova, su Netflix), sebbene le atmosfere shakespiriane non manchino certo, naturalmente. C’è la politica e le sue due facce dall’antica Grecia al pratone di Pontida, senza passare per House of Cards (non è paragonabile in nulla): il cuore e la mente, le emozioni e il cinismo, la madre scafata, ex premier e neoministra degli Esteri e leader di un nuovo partito da lei fondato, e il figlio ideal-ambientalista che rischia la condanna penale e si mette in scia dell’augusta genitrice pur di far carriera, presto e bene. Ma non era idealista? Ma non era giovane?

I nostri ricordi sono profumi, odori, essenze. Non in senso metaforico, proprio in senso letterale. L’idea (non nuova) mi è ritornata leggendo un bellissimo libro in cui l’autore diceva una cosa verissima: nei miei ricordi felici c’è sempre una pineta. Lui, Antonio Pascale, parlava di aghi di pini da sentire sotto piedi nudi e ragazzini. Però anche questo è un profumo, anche le immagini lo diventano nelle nostre menti e soprattutto nei nostri cuori raffreddati dalla quotidianità.

I nostri ricordi sono profumi, odori, essenze. Non in senso metaforico, proprio in senso letterale. L’idea (non nuova) mi è ritornata leggendo un bellissimo libro in cui l’autore diceva una cosa verissima: nei miei ricordi felici c’è sempre una pineta. Lui, Antonio Pascale, parlava di aghi di pini da sentire sotto piedi nudi e ragazzini. Però anche questo è un profumo, anche le immagini lo diventano nelle nostre menti e soprattutto nei nostri cuori raffreddati dalla quotidianità. Un cane in casa? Una cosa senza senso. La fatica: sveglia presto, per portarlo fuori; quante volte mangia al giorno? E poi capire se il cane che ti viene incontro, mentre lo porti fuori, la sera, è congeniale al suo giocare oppure causa di un problema, magari di una lite, roba di segnare il territorio. E poi i forasacchi, che è pure stagione, mannaggia. E poi umido oppure crocchette? Qualcuno rovina un mobile, altri sono bravissimi. Un cane in casa? Maddai, no, meglio un gatto: più autonomo e meno impegnativo. Giusto. Però poi un cane in casa, dicono psicologi delle migliori Università del mondo (non ho verificato, ma qualcosa si trova se cercate in rete), porta il buon umore. Metti per esempio. Se una coppia sta per separarsi, perché “stare” è la cosa più difficile del mondo, soprattutto in un mondo che fa del divenire rapidissimo e istintualissimo la normalità, e perché l’abbraccio del sacramento a volte fa fatica, ecco, un cane che salta, che sbraita, che esige, riporta il buon umore: non giudica, non impone, non contesta. Ovviamente la figlia o il figlio aveva promesso che se ne sarebbe occupata lei o lui, ma tu, in fondo al cuore, in un posto molto nascosto e molto tuo, lo sapevi e lo speravi: toccherà a me occuparmene, ovviamente. Poi lui o lei poggia il collo sulla tua gamba, in silenzio, quando hai l’influenza, e non esige troppo, e tu pensi: meno male, me ne occupo io. Questa cosa, davvero, non l’ho mai capita: com’è che gli animali capiscono che tu non stai bene? E non ti rompono. E non fanno sacrifici. E ti accettano come sei, basta che alla fine pensi a loro. Però poi devi ricordare tante cose e te le segni: le vaccinazioni, i farmaci per le pulci, e portarlo fuori, la sera tardi. C’è una società occulta – sappiatelo – è composta dagli accompagnatori di cani di sera tardi fuori. Qualcuno è in pigiama. Qualcuno si riveste di tutto punto solo perché deve portare fuori il cane. Qualcuno, troppo stanco o troppo pigro, mette una specie di pannolino largo e lungo e in casa, sperando che lui o lei capisca che lì deve farla. Un cane in casa? Una cosa, del tutto, senza senso. Sono nato non conoscendoli, gli animali. Sono cresciuto temendoli, gli animali, colpa di quella volta che con un fucile giocattolo in mano, io, quell’enorme cane lupo mi inseguì, allora attraversai senza guardare la strada, nonno mi sgridò, il cane lupo lunghissimo mi buttò giù. Io non capivo molto, forse nulla. Però l’esperienza mi ha raccontato di un mondo fatto di un cane che quando stai male lo capisce e sta cauto, quando stai bene ti invita uscire e a sorridere, quando sei tu, calmo, ti aspetta e se arrivi te lo fa capire che è un gioia. Naturale, animale.

Un cane in casa? Una cosa senza senso. La fatica: sveglia presto, per portarlo fuori; quante volte mangia al giorno? E poi capire se il cane che ti viene incontro, mentre lo porti fuori, la sera, è congeniale al suo giocare oppure causa di un problema, magari di una lite, roba di segnare il territorio. E poi i forasacchi, che è pure stagione, mannaggia. E poi umido oppure crocchette? Qualcuno rovina un mobile, altri sono bravissimi. Un cane in casa? Maddai, no, meglio un gatto: più autonomo e meno impegnativo. Giusto. Però poi un cane in casa, dicono psicologi delle migliori Università del mondo (non ho verificato, ma qualcosa si trova se cercate in rete), porta il buon umore. Metti per esempio. Se una coppia sta per separarsi, perché “stare” è la cosa più difficile del mondo, soprattutto in un mondo che fa del divenire rapidissimo e istintualissimo la normalità, e perché l’abbraccio del sacramento a volte fa fatica, ecco, un cane che salta, che sbraita, che esige, riporta il buon umore: non giudica, non impone, non contesta. Ovviamente la figlia o il figlio aveva promesso che se ne sarebbe occupata lei o lui, ma tu, in fondo al cuore, in un posto molto nascosto e molto tuo, lo sapevi e lo speravi: toccherà a me occuparmene, ovviamente. Poi lui o lei poggia il collo sulla tua gamba, in silenzio, quando hai l’influenza, e non esige troppo, e tu pensi: meno male, me ne occupo io. Questa cosa, davvero, non l’ho mai capita: com’è che gli animali capiscono che tu non stai bene? E non ti rompono. E non fanno sacrifici. E ti accettano come sei, basta che alla fine pensi a loro. Però poi devi ricordare tante cose e te le segni: le vaccinazioni, i farmaci per le pulci, e portarlo fuori, la sera tardi. C’è una società occulta – sappiatelo – è composta dagli accompagnatori di cani di sera tardi fuori. Qualcuno è in pigiama. Qualcuno si riveste di tutto punto solo perché deve portare fuori il cane. Qualcuno, troppo stanco o troppo pigro, mette una specie di pannolino largo e lungo e in casa, sperando che lui o lei capisca che lì deve farla. Un cane in casa? Una cosa, del tutto, senza senso. Sono nato non conoscendoli, gli animali. Sono cresciuto temendoli, gli animali, colpa di quella volta che con un fucile giocattolo in mano, io, quell’enorme cane lupo mi inseguì, allora attraversai senza guardare la strada, nonno mi sgridò, il cane lupo lunghissimo mi buttò giù. Io non capivo molto, forse nulla. Però l’esperienza mi ha raccontato di un mondo fatto di un cane che quando stai male lo capisce e sta cauto, quando stai bene ti invita uscire e a sorridere, quando sei tu, calmo, ti aspetta e se arrivi te lo fa capire che è un gioia. Naturale, animale. La digitalizzazione è essenzialmente una forma di smaterializzazione. Come prima il telefono aveva i fili ora non più; per la verità già la trasmissione via etere – radio e tv – era un forma di smaterializzazione, come il cinema lo era del teatro greco-romano. Qui però il processo di smaterializzazione collettiva e repentina sta raggiungendo livelli molto elevati, anche per colpa di quell’acceleratore prodigioso che è stato un virus pericoloso. Come prima la musica era su oggetti ora non più. Come prima i libri occupavano stanze ricche di librerie ora non più: possono stare dentro un piccolo oggetto nero – sì, pur sempre un oggetto è, ma molto molto ridotto – riposto dentro al comodino o addirittura in tasca. Potresti tenere tutta o quasi la letteratura russa – sì, russa perché è letteratura, cultura, storia di un popolo, non di un autocrate – in uno spazio poco più grande di un portafoglio. Ma se la digitalizzazione è smaterializzazione, cioè se gli oggetti diventano file e dunque lo spazio si libera dalle cose, ha ancora senso collezionare oggetti, di qualunque tipo essi siano?

La digitalizzazione è essenzialmente una forma di smaterializzazione. Come prima il telefono aveva i fili ora non più; per la verità già la trasmissione via etere – radio e tv – era un forma di smaterializzazione, come il cinema lo era del teatro greco-romano. Qui però il processo di smaterializzazione collettiva e repentina sta raggiungendo livelli molto elevati, anche per colpa di quell’acceleratore prodigioso che è stato un virus pericoloso. Come prima la musica era su oggetti ora non più. Come prima i libri occupavano stanze ricche di librerie ora non più: possono stare dentro un piccolo oggetto nero – sì, pur sempre un oggetto è, ma molto molto ridotto – riposto dentro al comodino o addirittura in tasca. Potresti tenere tutta o quasi la letteratura russa – sì, russa perché è letteratura, cultura, storia di un popolo, non di un autocrate – in uno spazio poco più grande di un portafoglio. Ma se la digitalizzazione è smaterializzazione, cioè se gli oggetti diventano file e dunque lo spazio si libera dalle cose, ha ancora senso collezionare oggetti, di qualunque tipo essi siano?