IL PENSIERO DEL DIRETTORE

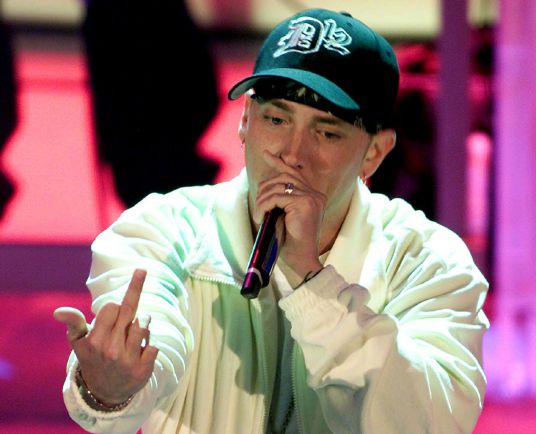

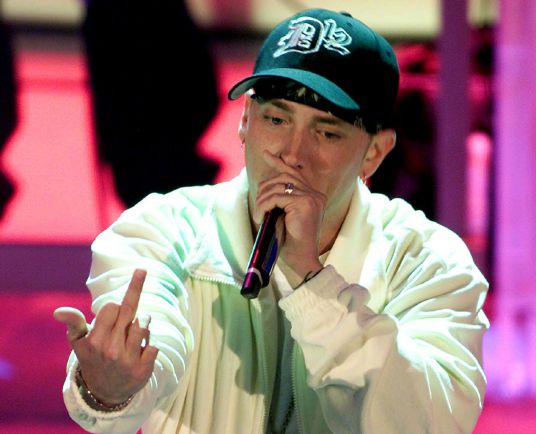

Hip hop per i non addetti ai lavori è un genere musicale. Al quale, al massimo, si accoppia un modo di ballare piuttosto strano perché basato su gesti del corpo che lo portano in equilibrio instabile, in alcuni casi al limite dell’acrobatico. In verità l’hip hop – spiegano gli esperti – è molto di più. Non è solo una corrente artistica, non è semplicemente quella musica che i nostri figli sentono a manetta in cuffia, ma è pure un modo nuovo di guardare al mondo recuperando temi antichi. Che dovrebbero essere tipici dei giovani (almeno lo erano una volta): la ribellione allo status quo, la critica verso il sistema e la solidarietà come unica via d’uscita. Il tentativo è quello di declinare i concetti di mutuo aiuto con la formazione di una sorte di comunità che dovrebbe essere in grado di contrapporsi e combattere l’egoismo del mondo. Non male come concetti, ma non è detto che tutti coloro che amano o praticano l’hip hop li conoscano.

Hip hop per i non addetti ai lavori è un genere musicale. Al quale, al massimo, si accoppia un modo di ballare piuttosto strano perché basato su gesti del corpo che lo portano in equilibrio instabile, in alcuni casi al limite dell’acrobatico. In verità l’hip hop – spiegano gli esperti – è molto di più. Non è solo una corrente artistica, non è semplicemente quella musica che i nostri figli sentono a manetta in cuffia, ma è pure un modo nuovo di guardare al mondo recuperando temi antichi. Che dovrebbero essere tipici dei giovani (almeno lo erano una volta): la ribellione allo status quo, la critica verso il sistema e la solidarietà come unica via d’uscita. Il tentativo è quello di declinare i concetti di mutuo aiuto con la formazione di una sorte di comunità che dovrebbe essere in grado di contrapporsi e combattere l’egoismo del mondo. Non male come concetti, ma non è detto che tutti coloro che amano o praticano l’hip hop li conoscano.

Di sicuro, però, questo genere ha rivoluzionato la musica degli ultimi decenni privilegiando il ritmo alla melodia, sostituendo la naturale armonia di una canzone con la ripetizione del refrain. Che barba, che noia, diranno i meno abituati alle sonorità hip hop. Ma se a milioni di persone (soprattutto giovani) continuano a piacere queste musiche, una ragione ci sarà. Ed è presto spiegata (non si scandalizzino i puristi della critica musicale). L’hip hop ha tutta l’aria di essere un’evoluzione tecnologica del punk. Così come il grunge lo è stato in chiave americana. La base da cui parte l’hip hop, infatti, è la voglia e la necessità di esprimersi, senza necessariamente avere delle conoscenze specifiche in campo musicale o artistico. È semplice manifestazione di qualcosa che si ha dentro. Per esprimerlo diventano indispensabili strumenti semplicissimi: se si vuole cantare basta un microfono e una base che può essere ripetuta all’infinito, se si vuole dipingere è necessaria una bomboletta spray, se si vuole danzare è importante allenarsi ma l’unico strumento che serve è il proprio corpo.

Ai più può sembrare noioso e ripetitivo l’hip hop. E lo è senz’altro nell’interpretazione che ne danno alcuni dei tanti che si cimentano in questo genere. Ma lo spirito dell’operazione va salvato perché non è solo cassa a palla e cantilene. Dietro, anzi dentro, l’hip hop c’è un mondo. Come modello d’approccio, dunque, vale il solito metodo: prima di criticare e di giudicare forse è meglio conoscere. Poi ci sono mille modi per confrontarsi con l’hip hop. L’anniversario dei cinquant’anni potrebbe perciò diventare una buona occasione per riascoltare o sentire ex novo alcuni dei principali brani di questo genere. Bene o male avrete sentito, anche se di sfuggita, qualche rima di Eminem. Oppure vale la pena recuperare Intergalactic dei Beastie Boys e qualsiasi pezzo dei Public Enemy, questi ultimi caratterizzati pure per la forte difesa della comunità afroamericana e per la pesante critica alla classe politica e ai mass media. Insomma, si potrebbe tirare fuori un’enciclopedia di band che si ispirano all’hip hop e questo dimostra quanto la corrente artistica abbia influenzato non solo il mondo musicale ma pure la cultura dei nostri ultimi cinquant’anni. E questo dovrebbe pure farci capire che il tutto non può essere riassunto nel giudizio su una rima noiosa. C’è un mondo che pulsa a ritmo hip hop. Forse siamo noi che non ce ne siamo ancora accorti.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Niente paura: l’intelligenza artificiale non ci annienterà. Non distruggerà sogni, creatività, intuizioni degli uomini e delle donne. Se avevate bisogno di una rassicurazione, mi sento di darvela.

Niente paura: l’intelligenza artificiale non ci annienterà. Non distruggerà sogni, creatività, intuizioni degli uomini e delle donne. Se avevate bisogno di una rassicurazione, mi sento di darvela.

Viviamo in un’epoca ipertecnologica ma riusciamo ancora a esercitare quello che ci hanno insegnato essere il libero arbitrio. Lo sperimentiamo tutti i giorni se riusciamo a mettere in atto un cambio di mentalità – in gergo si potrebbe dire “uno switch” – che ci permetta di girare l’interruttore e di guardare alla realtà con occhio diverso. Solo così possiamo renderci conto che la tecnologia non è nostra avversaria ma nostra amica. Non una rivale pericolosa (e di cui conosciamo poco) da combattere ma un’alleata che ci permette di risolvere le questioni più complesse e di essere al passo con il mondo che cambia. Così anche l’intelligenza artificiale. Abbiamo capito che può lavorare per noi, e allora perché spaventarci? Pure gli operai del Settecento erano spaventati dalle macchine. E, in piena rivoluzione industriale, cercavano di distruggerle. Risultato? Hanno perso loro ma non hanno vinto le macchine. Piuttosto hanno avuto la meglio gli uomini e le donne che hanno compreso quanto fossero importanti e hanno saputo usarle.

Anche per l’intelligenza artificiale riuscirà ad affermarsi chi userà l’intelligenza (quella vera) per maneggiare il nuovo strumento. In questi frangenti servono a poco (o a nulla) le misure di restrizione e i divieti. Se la scoperta funziona si afferma da sola. Importante è regolarla non eliminarla. Per questo motivo i passi compiuti dal garante della privacy su Chat Gpt sono solo l’espressione di un conservatorismo che verrà spazzato via dagli eventi. Non c’è peggior male di fronte alle novità della paura. Si può mascherarla dietro il rispetto delle regole ma la sostanza non cambia e provoca un solo risultato: quando l’innovazione si affermerà verrai travolto come quel nuotatore che viene trascinato a riva dalla corrente.

Tutto questo discorso per dire che non bisogna arrendersi all’intelligenza artificiale come se fosse oro colato ma è necessario misurarsi con mente serena e desiderio di fare il meglio per tutti e non solo per qualcuno. Salvaguardare interessi particolari di fronte a un cambio di paradigma di così ampia portata, significa frenare la crescita, il progresso, lo sviluppo di un Paese. Ci saranno distorsioni da sistemare, questo è certo. Ma non bisogna mai buttare il bambino con l’acqua (ammesso che sia sporca). Dotarsi, invece, di strumenti adeguati per decodificare il mondo. Basta poco, solo un po’ d’intelligenza. Naturale.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

Mi avete fatto scrivere un articolo su Gatto Silvestro (io che mi chiamo come lui) non più tardi di due mesi fa, per l’esattezza il 16 febbraio. Ora me ne chiedete un altro sulla Pasqua. Che, volendo, prende spunto dal mio cognome: Pas(c)qua(rella). Sembra quasi che mi vogliate prendere in giro. Ma non è solo un gioco di parole, quello che vi suggerisco in questo breve scritto per presentare il numero pasquale di Oltre e la sua stupenda copertina con la frittata.

Mi avete fatto scrivere un articolo su Gatto Silvestro (io che mi chiamo come lui) non più tardi di due mesi fa, per l’esattezza il 16 febbraio. Ora me ne chiedete un altro sulla Pasqua. Che, volendo, prende spunto dal mio cognome: Pas(c)qua(rella). Sembra quasi che mi vogliate prendere in giro. Ma non è solo un gioco di parole, quello che vi suggerisco in questo breve scritto per presentare il numero pasquale di Oltre e la sua stupenda copertina con la frittata.

Sono a spiegare il significato di una festa che ha un profondo senso religioso, soprattutto per noi che siamo cresciuti dentro il Cristianesimo e abbiamo respirato sin da piccoli quest’atmosfera, se non altro perché ci costringevano (chi ci andava volentieri?) sin dalle scuole elementari a seguire i riti della Settimana Santa. E qui rischio di essere un po’ blasfemo perché noi povere anime innocenti venivamo messi di fronte al sacrificio di quest’Uomo con la corona di spine che prendevano a frustate fino a metterlo in croce. Ci terrorizzavano. Quel sangue, quel mantello tirato a sorte dai soldati, le grida del popolo che invocava la liberazione di Barabba ci incutevano terrore e ci mettevano un solo pensiero nella testa: ma possibile che questi siano così cattivi?

Via via che siamo cresciuti e abbiamo scoperto che i nostri fratelli – così ce li hanno dipinti al Catechismo – sapevano anche fare di peggio. Per un giornalista confrontarsi con le nefandezze umane è un gioco da ragazzi, come quando ti chiamano in redazione e ti dicono che un ragazzo di 14 anni è stato sparato alla testa e ucciso dai rapinatori in una tabaccheria di Gallarate (era il 10 dicembre 1996). Penso oggi a quella mamma, quasi fosse Maria. E penso a tutte le madri del mondo. Alle loro sofferenze. A quante volte avranno dovuto trascorrere la Pasqua senza i loro figli. Difficile trovare un senso. Impossibile darsi una spiegazione. Sin da piccoli, però, ci hanno anche insegnato che una via d’uscita esiste, deve esistere.

Ce l’hanno raccontato con ricchezza di particolari prima con l’episodio della resurrezione di Lazzaro (a me ha sempre colpito il fatto che Gesù arrivò al sepolcro che già il cadavere dell’amico emetteva cattivo odore) e poi con la rinascita e la salita al Cielo del Signore (ma forse mi confondo con l’Ascensione). Il senso della fede, in fondo, sta tutto qui. La Pasqua cancella e supera tutte le bruttezze umane. Ma bisogna crederci. Oppure, più semplicemente, come spiegava il filosofo Blaise Pascal convincersi che sia davvero così, anche se non lo sarà. È questo l’unico modo per vivere felici: dopo le scudisciate, il paradiso. Se ce l’ha fatta il ladrone, non vedo perché non dovremmo riuscirci noi.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

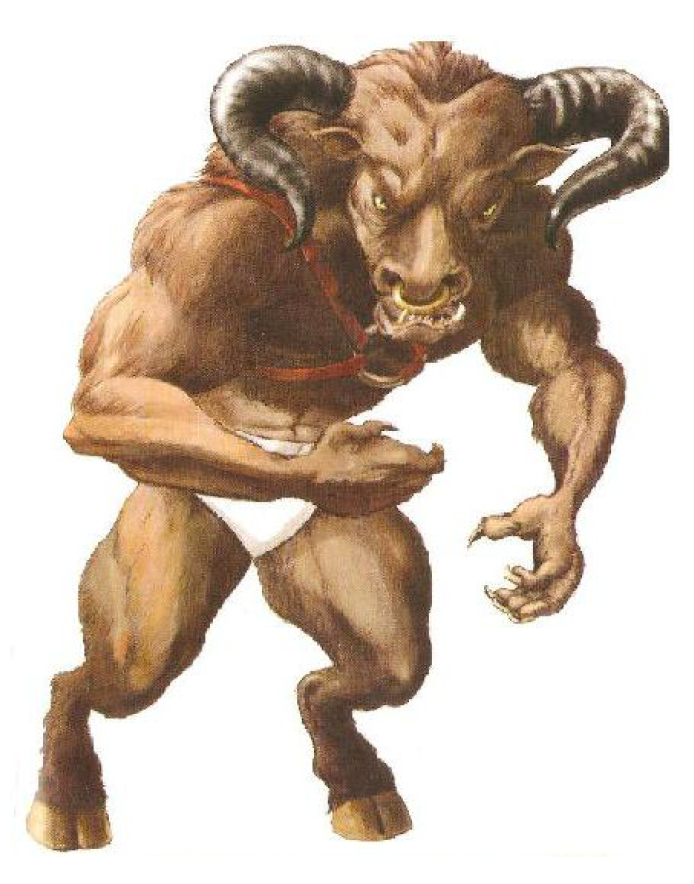

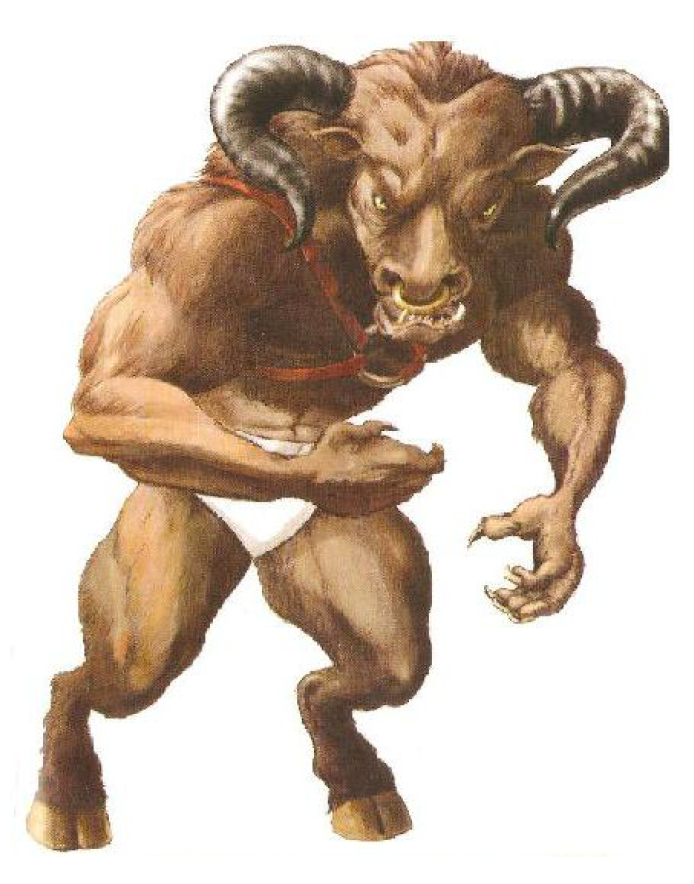

Il labirinto e la più evidente metafora della mente umana. Non è un caso allora che Stanley Kubrick l’abbia usato per l’ultima scena del suo film Shining, quando esplodono nella testa del protagonista – il Jack Torrance interpretato da Jack Nicholson – tutte le paranoie che l’hanno portato a voler uccidere suo figlio. Film asfissiante quello del regista americano che ha firmato, oltre a Shining, alcuni dei capolavori del cinema contemporaneo come Arancia Meccanica o Barry Lindon. Pellicola che è una specie di labirinto, le cui strade si dipanano dentro il cervello fino a raggiungere la sua profondità più oscura, quel punto di non ritorno che ci trascina verso il nulla e verso la morte. Il labirinto vero è quello dell’albergo dove alloggia la famiglia Torrance che viene mostrato prima nel modellino poi il protagonista ci si ritrova dentro, scatenato come una furia. Tutta un’altra storia quella che ci racconta la mitologia.

Il labirinto e la più evidente metafora della mente umana. Non è un caso allora che Stanley Kubrick l’abbia usato per l’ultima scena del suo film Shining, quando esplodono nella testa del protagonista – il Jack Torrance interpretato da Jack Nicholson – tutte le paranoie che l’hanno portato a voler uccidere suo figlio. Film asfissiante quello del regista americano che ha firmato, oltre a Shining, alcuni dei capolavori del cinema contemporaneo come Arancia Meccanica o Barry Lindon. Pellicola che è una specie di labirinto, le cui strade si dipanano dentro il cervello fino a raggiungere la sua profondità più oscura, quel punto di non ritorno che ci trascina verso il nulla e verso la morte. Il labirinto vero è quello dell’albergo dove alloggia la famiglia Torrance che viene mostrato prima nel modellino poi il protagonista ci si ritrova dentro, scatenato come una furia. Tutta un’altra storia quella che ci racconta la mitologia.

Chi non ricorda il filo di Arianna che salvò Teseo dentro il labirinto di Cnosso dove era entrato per uccidere il Minotauro rinchiuso da Minosse? Dentro i meandri di quel percorso impossibile l’eroe greco riesce a orientarsi grazie all’aiuto di una donna. Come sempre, verrebbe da dire, a cavare gli uomini dai guai sono le donne. Non la moglie del protagonista di Shining, nato dalla fantasia di Stephen King e messo in scena da Kubrick. Ma Arianna sì. È la dimostrazione che dai fantasmi della mente non si può uscire da soli, bisogna aggrapparsi a una mano amica che ci accompagni.

Dunque il labirinto ci spaventa, ci incute timore perché è il simbolo dell’arrovellarsi su se stesso del nostro pensiero. Un po’ quello che affermava Alex, capo drugo, in Arancia Meccanica, mentre camminando a fianco della piscina buttava in acqua il potenziale rivale in una straordinaria scena al rallentatore: «In quel momento capii che il pensare è degli stupidi». E lo colpì con un pugnale. L’azione ha la meglio sulla ragione perché il nostro pensiero produce solo complicazioni. Questa potrebbe essere la lezione del labirinto ma non è davvero così. Perché la Grecia classica ci insegna che da quel groviglio di vie si può uscire ma solo ad un patto. Che ci sia qualcuno che vuole salvarci. E chi può permetterci di uscire da un tale ginepraio? La risposta è sempre la stessa. Sembrerà scontato ma è l’amore. Arianna ama Teseo e lo salva.

Dunque ragione e cuore possono aiutarsi a vicenda. La prima guida l’uomo sui percorsi tipici dell’umano e non dell’animale, il secondo prende la parte migliore dell’istinto per condurlo fuori dal labirinto della mente. Semplice, eppure facciamo sempre una grande fatica a capirlo e rimaniamo imprigionati nei gironi infernali dei ragionamenti inutili o vittime degli amori tossici. Ma d’ora in poi non ci cascheremo più.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

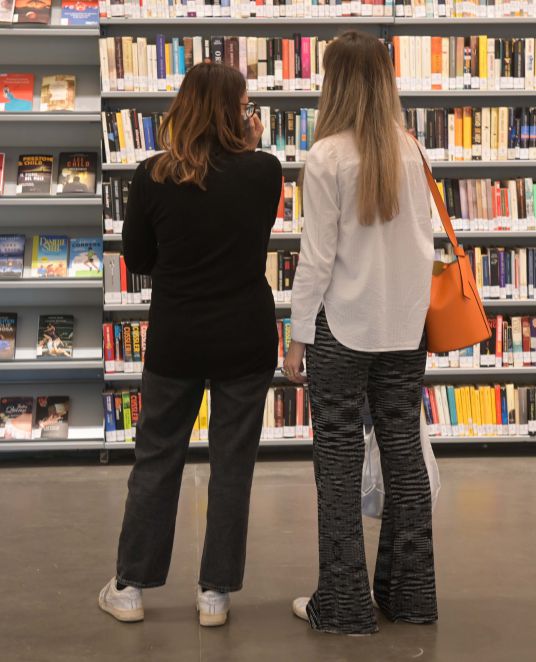

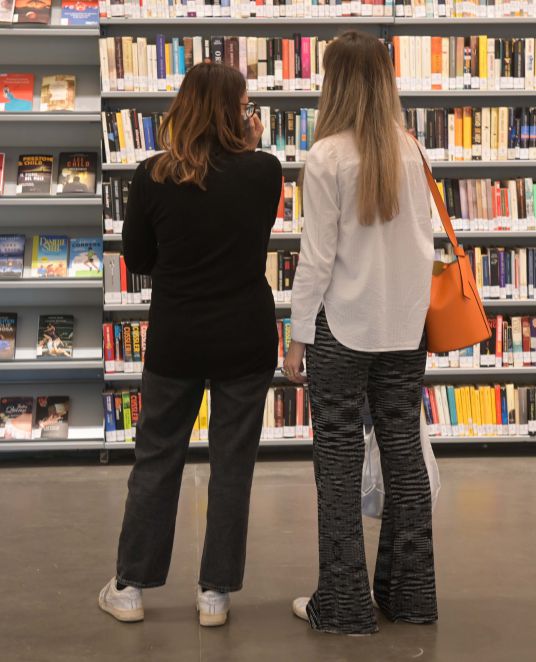

Manca poco che ci troveremo tutti nel Metaverso, in quel luogo non luogo in cui potremo creare la realtà che vogliamo, quella che più ci piace, quella che ci fa stare bene. Incontreremo i nostri personaggi preferiti, abiteremo nelle case che desideriamo, avremo il lavoro che abbiamo sempre sognato. Una specie di aldilà ideale – una volta si chiamava paradiso – a portata di mano mentre ancora viviamo su questa terra. Favoloso, straordinario, fantastico. I grandi gestori di patrimoni ci stanno già facendo i soldi, inducendo gli investitori a mettere lì le loro risorse, tanto si possono cambiare le valute correnti in cripto. Benvenuti, dunque, nel Metaverso: un territorio talmente speciale che, a prima vista, ci scatena quella forte carica di attrazione che si trasforma presto in diffidenza.

Manca poco che ci troveremo tutti nel Metaverso, in quel luogo non luogo in cui potremo creare la realtà che vogliamo, quella che più ci piace, quella che ci fa stare bene. Incontreremo i nostri personaggi preferiti, abiteremo nelle case che desideriamo, avremo il lavoro che abbiamo sempre sognato. Una specie di aldilà ideale – una volta si chiamava paradiso – a portata di mano mentre ancora viviamo su questa terra. Favoloso, straordinario, fantastico. I grandi gestori di patrimoni ci stanno già facendo i soldi, inducendo gli investitori a mettere lì le loro risorse, tanto si possono cambiare le valute correnti in cripto. Benvenuti, dunque, nel Metaverso: un territorio talmente speciale che, a prima vista, ci scatena quella forte carica di attrazione che si trasforma presto in diffidenza.

Ci pare tutta una fregatura. Soprattutto a noi che siamo abituati a trattare con la realtà. Che siamo cresciuti senza web e tanto meno social. Che abbiamo passato lunga parte della nostra gioventù, non solo a tirare calci a un pallone, ma pure a divorare libri. Di tutti i generi e di tutte le forme. Dal giallo preso sulla scrivania di papà al romanzo esistenzialista, dal trattato di filosofia recuperato in biblioteca al volume illustrato con le opere dei più grandi architetti del mondo. Quanto è bello ancora oggi sfogliare le pagine di quei fedelissimi compagni di viaggio. Ci hanno seguito nella nostra crescita da ragazzi a uomini. E ancora ci guardano dall’alto della loro impareggiabile concretezza. Un piacere fisico, quello di toccare il libro, odorarlo, renderlo parte della propria vita. Un piacere immateriale, quello che si scatena parola dopo parola, frase dopo frase, concetto dopo concetto. È la forza dirompente dei libri, il loro gigantesco potere.

Mentre li leggi cambi con loro, mentre sfogli le pagine entri in un universo altro che non è quello costruito da qualcuno che non conosci e di cui non ti fidi (Meta) ma è qualcosa che sei tu a creare con i tuoi pensieri, le tue idee e le tue connessioni mentali. Ecco perché un libro non invecchia mai e non tradisce mai. Può non piacere ma è sincero nella sua concretezza di inchiostro messo nero su bianco. Ti permette di volare dove non avresti mai immaginato. Ti senti libero quando ti immergi con la mente e con il cuore dentro le avventure di Sandokan oppure ti immedesimi nel cammino di crescita di Siddharta, vivi i travagli di Philip Dick per come ce li racconta Emmanuel Carrere in uno dei suoi romanzi più riusciti: “Io sono vivo, voi siete morti”. Prendendo spunto da questo titolo si potrebbe dire che, sì, noi che leggiamo libri siamo vivi e vegeti, voi che credete nel Metaverso forse no. Ma, probabilmente, è solo una questione di tempo.

IL PENSIERO DEL DIRETTORE

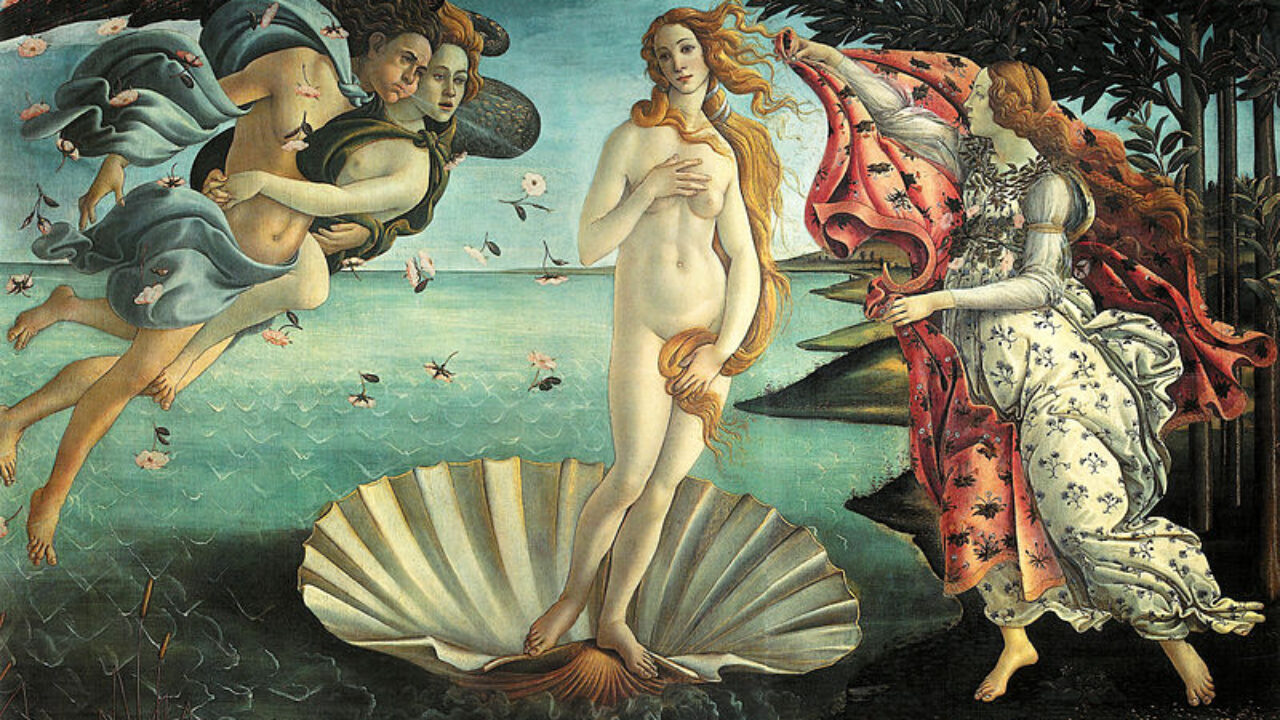

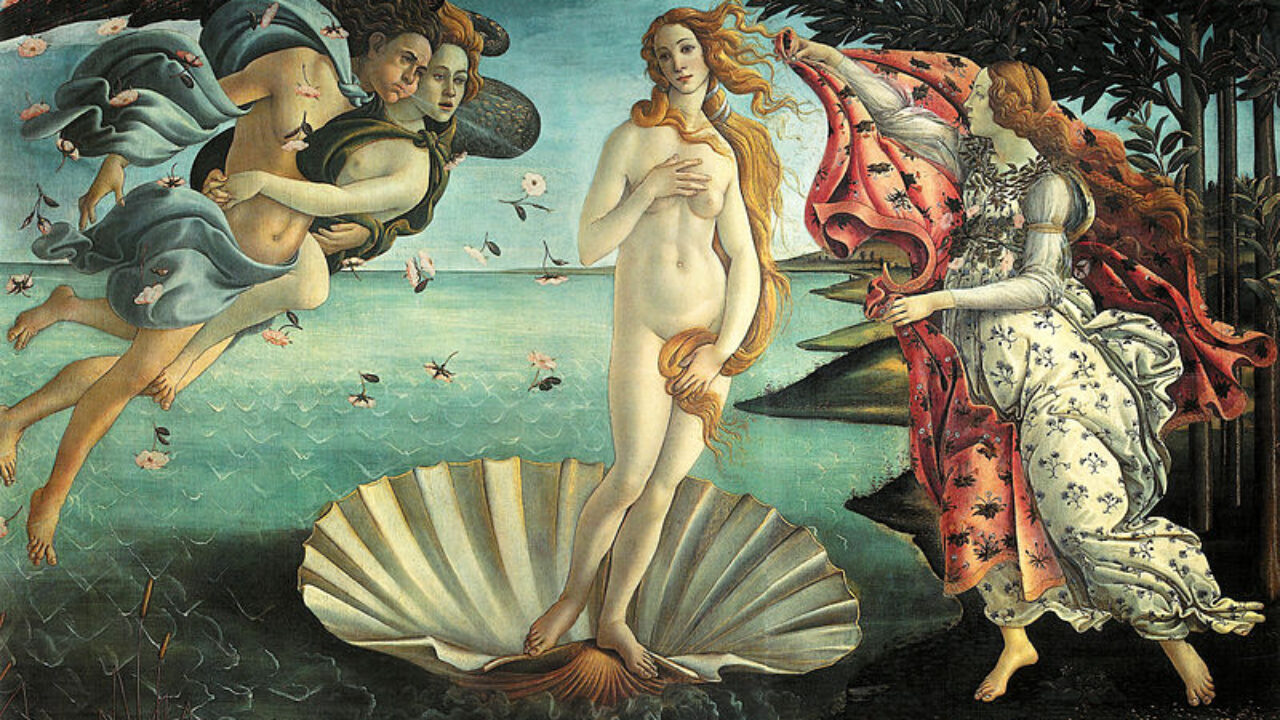

La bellezza salverà il mondo. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Tante, forse troppe. Ci siamo stancati di ripetere quanto diceva il protagonista de L’idiota di Fedor Dostoevskij, anche perché l’affermazione è stata usata spesso a sproposito. Non è detto, quindi, che sia proprio la bellezza a far sì che questo mondo decadente e senz’anima possa riscattarsi. Ma di sicuro può essere un buon ingrediente per cambiare le cose. Ce ne possiamo accorgere collocando la bellezza dentro il nostro vivere quotidiano dove con questo termine non intendiamo il semplice concetto estetico ma ne associamo uno più simile al buono, confinante con quello che ci piace.

Esiste una naturale attrazione verso ciò che ci sta intorno e che ci fa stare bene, dove il bene non deve però essere inteso come semplice piacere fisico. Dunque il bello – come si diceva sopra – finisce per confinare con il bene e con il buono. Questi non sono concetti nuovi. Tutt’altro. Li sosteneva già la filosofia greca, quella che ci hanno insegnato a scuola e che qualcosa ci deve aver lasciato dentro. Ma non è solo una questione educativa. Non siamo attratti dal bello solo perché ce lo hanno spiegato. Andiamo verso il bello, come si sosteneva all’inizio, grazie a una sorta di calamita naturale. C’è chi associa questo potere attrattivo a una mente superiore – qualcuno lo chiama dio – che ha buttato un granellino della sua infinita superiorità dentro di noi. E quando riconosciamo questa divina componente stiamo bene. Raggiungiamo uno stato di beatitudine che associamo al bello e al bene.

Se non vogliamo, però, concederci voli pindarici. Dunque, senza addentrarci nella parte metafisica che – da Immanuel Kant in poi – dovrebbe essere stata bandita (ma non è vero), resta da capire cosa sia mai questa bellezza di cui tutti parlano e della quale non possiamo farne a meno. In una società edonista come la nostra la risposta viene semplice. È quella imposta dal senso comune. Non è un caso che i social pullulino di persone che provano ad essere più belli possibile per essere accettati. Ma non è questa la strada che ci può condurre verso quel concetto a cui si faceva cenno, che migliora il mondo e lo fa sentire – se non si vuole dire divino – almeno più umano.

La bellezza, dunque, non è un paradigma di tipo consumistico ma è l’esatto opposto. Non porta alla conquista a tutti i costi ma alla contemplazione. Non genera guerra ma produce pace. Dunque, alimenta la condizione di benessere per tutti gli uomini e per tutte le donne del mondo. Basta capire davvero cosa si intenda con questo termine. La sua cattiva interpretazione ha generato guasti. Concediamoci, allora, un minuto di contemplazione del bello al giorno. E tutto, quasi per incanto, migliorerà.

Hip hop per i non addetti ai lavori è un genere musicale. Al quale, al massimo, si accoppia un modo di ballare piuttosto strano perché basato su gesti del corpo che lo portano in equilibrio instabile, in alcuni casi al limite dell’acrobatico. In verità l’hip hop – spiegano gli esperti – è molto di più. Non è solo una corrente artistica, non è semplicemente quella musica che i nostri figli sentono a manetta in cuffia, ma è pure un modo nuovo di guardare al mondo recuperando temi antichi. Che dovrebbero essere tipici dei giovani (almeno lo erano una volta): la ribellione allo status quo, la critica verso il sistema e la solidarietà come unica via d’uscita. Il tentativo è quello di declinare i concetti di mutuo aiuto con la formazione di una sorte di comunità che dovrebbe essere in grado di contrapporsi e combattere l’egoismo del mondo. Non male come concetti, ma non è detto che tutti coloro che amano o praticano l’hip hop li conoscano.

Hip hop per i non addetti ai lavori è un genere musicale. Al quale, al massimo, si accoppia un modo di ballare piuttosto strano perché basato su gesti del corpo che lo portano in equilibrio instabile, in alcuni casi al limite dell’acrobatico. In verità l’hip hop – spiegano gli esperti – è molto di più. Non è solo una corrente artistica, non è semplicemente quella musica che i nostri figli sentono a manetta in cuffia, ma è pure un modo nuovo di guardare al mondo recuperando temi antichi. Che dovrebbero essere tipici dei giovani (almeno lo erano una volta): la ribellione allo status quo, la critica verso il sistema e la solidarietà come unica via d’uscita. Il tentativo è quello di declinare i concetti di mutuo aiuto con la formazione di una sorte di comunità che dovrebbe essere in grado di contrapporsi e combattere l’egoismo del mondo. Non male come concetti, ma non è detto che tutti coloro che amano o praticano l’hip hop li conoscano.

Niente paura: l’intelligenza artificiale non ci annienterà. Non distruggerà sogni, creatività, intuizioni degli uomini e delle donne. Se avevate bisogno di una rassicurazione, mi sento di darvela.

Niente paura: l’intelligenza artificiale non ci annienterà. Non distruggerà sogni, creatività, intuizioni degli uomini e delle donne. Se avevate bisogno di una rassicurazione, mi sento di darvela. Mi avete fatto scrivere un articolo su Gatto Silvestro (io che mi chiamo come lui) non più tardi di due mesi fa, per l’esattezza il 16 febbraio. Ora me ne chiedete un altro sulla Pasqua. Che, volendo, prende spunto dal mio cognome: Pas(c)qua(rella). Sembra quasi che mi vogliate prendere in giro. Ma non è solo un gioco di parole, quello che vi suggerisco in questo breve scritto per presentare il numero pasquale di Oltre e la sua stupenda copertina con la frittata.

Mi avete fatto scrivere un articolo su Gatto Silvestro (io che mi chiamo come lui) non più tardi di due mesi fa, per l’esattezza il 16 febbraio. Ora me ne chiedete un altro sulla Pasqua. Che, volendo, prende spunto dal mio cognome: Pas(c)qua(rella). Sembra quasi che mi vogliate prendere in giro. Ma non è solo un gioco di parole, quello che vi suggerisco in questo breve scritto per presentare il numero pasquale di Oltre e la sua stupenda copertina con la frittata. Il labirinto e la più evidente metafora della mente umana. Non è un caso allora che Stanley Kubrick l’abbia usato per l’ultima scena del suo film Shining, quando esplodono nella testa del protagonista – il Jack Torrance interpretato da Jack Nicholson – tutte le paranoie che l’hanno portato a voler uccidere suo figlio. Film asfissiante quello del regista americano che ha firmato, oltre a Shining, alcuni dei capolavori del cinema contemporaneo come Arancia Meccanica o Barry Lindon. Pellicola che è una specie di labirinto, le cui strade si dipanano dentro il cervello fino a raggiungere la sua profondità più oscura, quel punto di non ritorno che ci trascina verso il nulla e verso la morte. Il labirinto vero è quello dell’albergo dove alloggia la famiglia Torrance che viene mostrato prima nel modellino poi il protagonista ci si ritrova dentro, scatenato come una furia. Tutta un’altra storia quella che ci racconta la mitologia.

Il labirinto e la più evidente metafora della mente umana. Non è un caso allora che Stanley Kubrick l’abbia usato per l’ultima scena del suo film Shining, quando esplodono nella testa del protagonista – il Jack Torrance interpretato da Jack Nicholson – tutte le paranoie che l’hanno portato a voler uccidere suo figlio. Film asfissiante quello del regista americano che ha firmato, oltre a Shining, alcuni dei capolavori del cinema contemporaneo come Arancia Meccanica o Barry Lindon. Pellicola che è una specie di labirinto, le cui strade si dipanano dentro il cervello fino a raggiungere la sua profondità più oscura, quel punto di non ritorno che ci trascina verso il nulla e verso la morte. Il labirinto vero è quello dell’albergo dove alloggia la famiglia Torrance che viene mostrato prima nel modellino poi il protagonista ci si ritrova dentro, scatenato come una furia. Tutta un’altra storia quella che ci racconta la mitologia. Manca poco che ci troveremo tutti nel Metaverso, in quel luogo non luogo in cui potremo creare la realtà che vogliamo, quella che più ci piace, quella che ci fa stare bene. Incontreremo i nostri personaggi preferiti, abiteremo nelle case che desideriamo, avremo il lavoro che abbiamo sempre sognato. Una specie di aldilà ideale – una volta si chiamava paradiso – a portata di mano mentre ancora viviamo su questa terra. Favoloso, straordinario, fantastico. I grandi gestori di patrimoni ci stanno già facendo i soldi, inducendo gli investitori a mettere lì le loro risorse, tanto si possono cambiare le valute correnti in cripto. Benvenuti, dunque, nel Metaverso: un territorio talmente speciale che, a prima vista, ci scatena quella forte carica di attrazione che si trasforma presto in diffidenza.

Manca poco che ci troveremo tutti nel Metaverso, in quel luogo non luogo in cui potremo creare la realtà che vogliamo, quella che più ci piace, quella che ci fa stare bene. Incontreremo i nostri personaggi preferiti, abiteremo nelle case che desideriamo, avremo il lavoro che abbiamo sempre sognato. Una specie di aldilà ideale – una volta si chiamava paradiso – a portata di mano mentre ancora viviamo su questa terra. Favoloso, straordinario, fantastico. I grandi gestori di patrimoni ci stanno già facendo i soldi, inducendo gli investitori a mettere lì le loro risorse, tanto si possono cambiare le valute correnti in cripto. Benvenuti, dunque, nel Metaverso: un territorio talmente speciale che, a prima vista, ci scatena quella forte carica di attrazione che si trasforma presto in diffidenza.