La settimana di Sanremo è un tempo sospeso perché leggero, anzi, leggerissimo, come la musica di Dimartino e Colapesce. Ci sono i tuoi impegni, i tuoi dolori, le tue gioie, il tuo lavoro, i tuoi cari e poi tutt’attorno c’è Sanremo. C’è Sanremo la sera a distrarti, se sei stressato. C’è Sanremo la sera ad abbracciarti, se sei triste. C’è Sanremo la sera a lasciarti divertire, commentando sui social il look strano di Tizio o Caia, se sei ciarliero. C’è Sanremo la sera a farti compagnia, se sei solo o malato a letto. Ma tutto questo lo abbiamo già visto e vissuto.

La settimana di Sanremo è un tempo sospeso perché leggero, anzi, leggerissimo, come la musica di Dimartino e Colapesce. Ci sono i tuoi impegni, i tuoi dolori, le tue gioie, il tuo lavoro, i tuoi cari e poi tutt’attorno c’è Sanremo. C’è Sanremo la sera a distrarti, se sei stressato. C’è Sanremo la sera ad abbracciarti, se sei triste. C’è Sanremo la sera a lasciarti divertire, commentando sui social il look strano di Tizio o Caia, se sei ciarliero. C’è Sanremo la sera a farti compagnia, se sei solo o malato a letto. Ma tutto questo lo abbiamo già visto e vissuto.

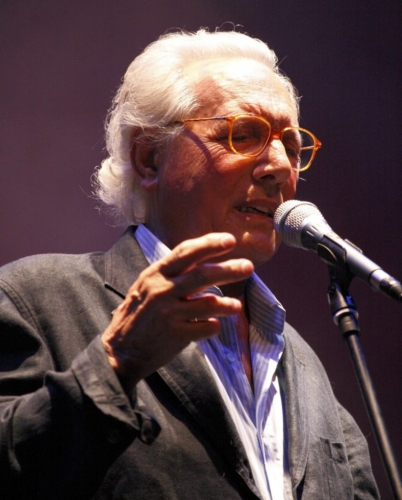

Sanremo a me ricorda soprattutto Enzo Jannacci, anche se ha partecipato soltanto tre o quattro volte. E in questo momento particolare me lo ricorda in modo particolare. Non ho neanche bisogno di guardare la fotografia. Perché uno che su Wikipedia ha la seguente definizione: “cantautore, cabarettista, pianista, compositore, attore, sceneggiatore e medico, tra i maggiori protagonisti della scena musicale italiana del dopoguerra” è evidente che rappresenta meglio di tanti la miscellanea artistica e spettacolare dell’enorme carrozzone del Festival che va avanti quasi da sé. Ma nel maestro Enzo, nel maestro delle acciughe, che sapeva parlare perfino con i limoni, c’è un impasto unico perché è sempre doppio. Un artista che sa contenere un polo e il suo opposto in ogni sua opera e rappresentazione musicale (e no) è un genio perché non ha limiti, è un dono perché non ha uguali.

Ma la sua doppiezza non era finzione perché un polo non escludeva l’altro, anzi, lo rafforzava. Il lievito era proprio l’impasto. È la doppiezza della natura, quindi dell’arte. Il maestro con le scarp del tennis sapeva farti ridere e piangere, assieme. Male e bene, ricchi e poveri, saggi e rompicoglioni, e “quanta fatica per farsi accettare con le canzoni”. Era popolare e raffinatissimo, alto e basso, capace di slanci di entusiasmo e di voglia di vivere, ma anche di occhi umidi di commozione e profonde espressioni di malinconia. Piaceva alla critica dei giornali, ma anche al bar dell’Ortica. Non faceva mai, certo, il palo, ma sfrecciava in motorino per le vie della sua Milano o arrivava con il figlio Paolo, e anche lui maestro, con un’utilitaria in un paesino delle Langhe per un concerto con la stessa semplice ma mai banale normalità con cui saliva sul palco dell’Ariston. Quel grammelot di dialetto e linguaggio forbito, ma sempre comprensibile, di simpatiche sgrammaticature e di stonature perfettamente intonate, e il tutto sempre stilisticamente esatto, ti lascia ogni volta qualcosa appiccicato. “Perché quando un musicista ride… sente che la sua tristezza è buona e allora prende lo strumento e suona”. Tanto per dare l’idea.